【实证翻译】算法系统的伦理影响和外卖员的应对实践

导读

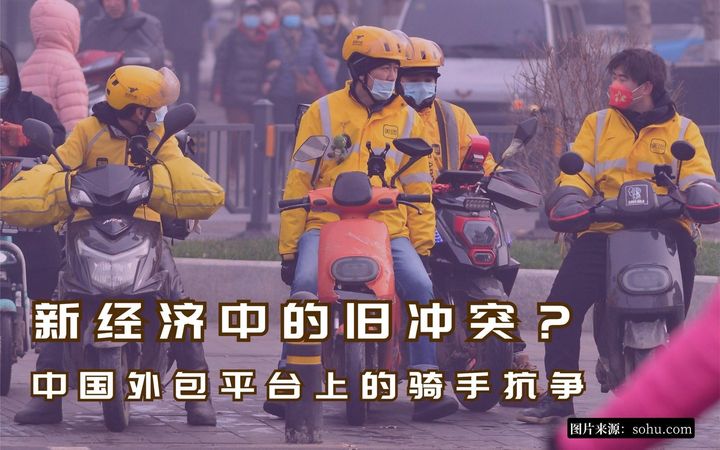

平台经济在中国飞速发展,每天数以百万计的身穿黄色或蓝色制服的外卖员穿梭在中国的大街小巷。平台经济带来了新的工作模式,改变了劳动者与企业和消费者的关系。逐利的、不透明的算法,越来越能够决定外卖员的工作与生活,却缺乏足够的、明确的监管。这些改变也带来了新的伦理问题:算法加深了现实中的性别歧视,也将劳动者数字化与商品化。而作为活生生的个体,劳动者们也在资本与法律的夹缝中追求自己的权益:他们可以组建团结互助的社群、寻找算法的漏洞主动“掉线”,或者通过个人行动发出自己的声音。

关键词:算法系统、伦理、平台工作、外卖员、非正规行动、监管

译者:ibrido

校对:伊甸

正文

原文:Implications éthiques du système algorithmique et pratiques des travailleurs des plateformes de livraison de repas (Ethical implications of