【实证翻译】暴风雨中的外卖骑手:平台不稳定性加剧与疫情对中国外卖骑手的影响

这篇文章通过对52位外卖骑手的访谈,分析了中国政府与外卖平台在疫情期间如何联手加剧了骑手工作条件的不稳定性。不稳定性具体包括三个方面:高风险的工作环境:骑手家乡城市的严格防疫政策限制骑手外出就业,却不给他们提供生活保障。骑手因生计所迫,不得不暴露在病毒之下,他们说“如果你想赚钱,就不能怕死”。不稳定的收入:平台在疫情期间重新组织算法,骑手除了外卖食品订单之外还需要配送杂货订单。由于一次配送没有重量限制,再加上无接触配送与消毒等防疫要求,骑手工作量激增,还需要自费购买防疫用品。针对骑手身份的种族主义:感染病毒的可能性随之加剧了城市居民对骑手的排斥,骑手感受到了非人对待。

导读

这篇文章通过对52位外卖骑手的访谈,分析了中国政府与外卖平台在疫情期间如何联手加剧了骑手工作条件的不稳定性。不稳定性具体包括三个方面:

- 高风险的工作环境:骑手家乡城市的严格防疫政策限制骑手外出就业,却不给他们提供生活保障。骑手因生计所迫,不得不暴露在病毒之下,他们说“如果你想赚钱,就不能怕死”。

- 不稳定的收入:平台在疫情期间重新组织算法,骑手除了外卖食品订单之外还需要配送杂货订单。由于一次配送没有重量限制,再加上无接触配送与消毒等防疫要求,骑手工作量激增,还需要自费购买防疫用品。

- 针对骑手身份的种族主义:感染病毒的可能性随之加剧了城市居民对骑手的排斥,骑手感受到了非人对待。而与之相反,国家控制的媒体将骑手颂扬为民族英雄,因为“(政府和平台)需要我们在疫情期间牺牲自己。他们在媒体上把我们当作英雄,但在现实中却把我们当作奴隶”。

关键词:外卖骑手、疫情、平台劳动

译者:Auchan

校对:蓝蓝

正文

作者:黄晖

出版:2022年8月

背景

2020年2月的一个冬夜,在中国的COVID-19大流行期间,李和他的两个男性同乡偷偷地从河北的一个农村骑摩托车开始了600公里的跋涉,前往北京。在春节期间与家人短暂团聚后,李和他的两个朋友想出了这个办法,返回北京继续做外卖骑手,以避免在全国封锁期间地方政府对旅行限制的严格监控。当李分享他的故事时,他说:“当然,我们肯定很害怕感染病毒。但与感染病毒的风险相比,我们更迫切地需要赚钱来生存......即使在疫情之前,我几乎每天都能读到我的同行出车祸伤残甚至死亡的新闻,但我们从未放弃过工作。”李的描述中,危险的工作条件和生存的挣扎是中国各地众多骑手的缩影,这也是中国数字化转型时代外卖行业所面临的问题的缩影。

伴随着中国的产业升级和数字化政策,以数字技术为支撑的平台经济正在中国蓬勃发展。尤其是外卖平台行业,吸收了数以百万计的骑手作为平台的工作者出售他们的劳动力。几乎所有的骑手都是来自中国农村的前工厂工人,他们被赶出了他们以前所从事的萎缩的、低附加值的劳动密集型产业,被迫进入不断扩大的城市剩余人口中,依靠极度不稳定的工作来生存。这些农民工骑手习惯于以高风险的速度穿梭于北京等城市以完成送餐任务,他们通常是工厂工作中的老手,习惯了集体宿舍制度下的繁忙。然而,在平台劳动制度下,他们似乎陷入了新形式的工作强度、劳动剥削、低工资和安全问题的困境。中国的外卖行业由两家大型平台型初创企业——美团外卖和饿了么主导,它们得到了中国科技巨头腾讯和阿里巴巴的支持。根据他们自己报告的统计数据,美团外卖拥有398万外卖骑手,而饿了么拥有310万。这些大量的骑手构成了中国的“新不稳定就业大军”(new army of precariat)。

快速增长的外卖平台行业引起了学术界的广泛关注。已有许多研究探讨了平台工作的新颖性,包括合同关系、劳动组织和控制系统、劳动条件以及工人的抵抗等方面。此外,虽然 “不稳定性”(precarity)的概念已被广泛讨论,并被用于分析各种传统形式的不安全和非标准就业,但迄今为止,很少有研究集中在外卖配送工作上。更重要的是,研究不稳定性的学者主张,不稳定的工作与收入不稳定、工作不安全和种族化身份交织在一起。然而,很少有机会利用典型案例来研究这种不稳定性和不安全性是如何运作的。此外,现有关于外卖配送工作的讨论主要集中在发达经济体的背景下,很少有研究关注发展中国家的情况。因此,本文以中国疫情期间的外卖配送工作为例,采用劳动不稳定性的观点来研究外卖骑手的劳动条件。

研究方法

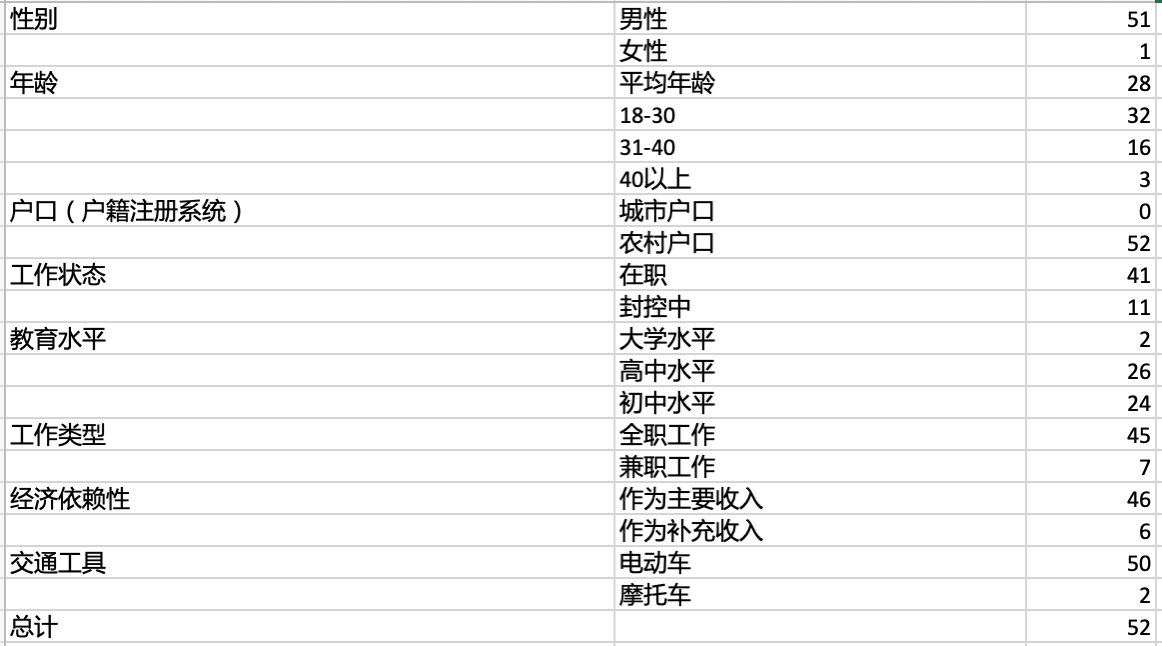

为了了解疫情如何加剧了不稳定性,以及骑手在疫情期间的劳动条件,从2020年3月到2020年7月,本研究对52名在职和非在职骑手进行了深入访谈。我们通过熟人和雪球抽样法找到这些参与者。在疫情爆发前,笔者曾在中国作为一名外卖骑手进行了几个月的实地调研,这使笔者能够轻松接触到一些之前的骑手同行。在笔者的前骑手同事的帮助下,通过他们的社交网络进行了雪球抽样,招募了其余的受访者。笔者的目标是选择户口来源(户籍省份)不同,具有不同的目前工作状态的参与者进行访谈。每位受访者都因他们的时间和参与获得了15美元(约105人民币——译者)的补偿。

访谈是半结构化的,通过微信(中国最流行的社交媒体应用,相当于WhatsApp)以在线形式进行,问题围绕参与者的工作条件、收入、对疫情期间工作的看法以及他们印象最深刻的经历。每个访谈约一小时,以中文普通话进行,已全部转录完毕。数据通过描述性编码和原位编码(in-vivo codes)进行整理,并通过主题分析进一步分析,使用归纳和演绎的方法来确定有关不稳定的三个方面的主题:工作安全、收入稳定和种族身份。数据通过新闻、网络观点、统计数据和食品配送平台的商业报告进行补充。

中国外卖工作的脉络

为了研究疫情如何加剧外卖骑手的不稳定性,有必要介绍疫情之前外卖骑手的劳动条件。在劳动合同方面,外卖平台公司将自己定位为技术创新平台,将骑手劳务外包给第三方公司。换句话说,平台从专业公司购买劳务,而不是直接与外卖骑手签订雇佣合同。这种分包工作安排对骑手来说是不安全的,因为第三方劳务公司是影子公司,其中许多公司处于非正式、非法和虚拟的状态。骑手没有工作相关的福利和权益,他们还需要自行购买电动自行车、头盔和容器等生产资产,这些商品以较高的价格强制从平台购买。骑手的工资由按件计酬的收入和基于积分的奖励组成。平台通过每次配送的动态费率(surging rate)来增加劳动强度。这意味着如果骑手想获得相对较高的收入,他们必须在每个月完成一定数量的配送任务。除了数量,骑手的收入还取决于顾客的评价。积极的评价和积分会给骑手带来额外的奖励,反之亦然。

在劳动过程的算法控制方面,骑手的工作过程被平台的算法架构严格监控和管理。一系列的规定和规则被嵌入到骑手工作使用的算法中。具体来说,就是平台利用实时调度系统、人工智能驱动的配送助手和基于算法的绩效管理系统,来控制配送过程的工作流程和绩效管理。这种算法系统对骑手进行严格的、有时是不合理的时间控制,这导致了骑手争分夺秒地完成每一次送货,以避免迟到的惩罚,从而导致了高概率的车祸。在公民权方面,骑手主要由来自中国农村的国内移民工人组成,他们在历史上一直被边缘化为底层居民。他们在城市地区的公民权利被剥夺了,包括永久居留权和获得社会福利和津贴的权利。这种制度上的划分将数以百万计的中国农村移民转变为工业化和城市化的廉价劳动力库。简而言之,新自由主义国家和垄断平台资本主义之间的联盟进行着逐底竞争,为数字时代的骑手创造了不稳定的劳动条件。

COVID-19疫情爆发严重扰乱了外卖骑手的正常工作流程。特别是自2020年春节以来,紧急实施的全国封锁政策暂停了全国范围内的交通运输。当时,一些骑手被困在农村,受到当地政府的严格监控,而留在城市的骑手则仍然被要求尽一切办法工作。对于数以百万计被强制隔离在家的城市居民来说,线上订购日常必需品成为了一种安全的替代方案。为了维持城市的正常运行,国家和平台采取了一系列政策和措施,下文将详细阐述这些措施。

平台对疫情的回应与国家的角色

COVID-19大流行病的突然爆发,对外卖平台行业的传统劳动流程和算法控制系统提出了前所未有的挑战。一方面,许多城市居民被当地政府严令居家,购买必需品受到限制。因此,被隔离的市民对食品杂货有迫切的需求。另一方面,由于配送骑手在配送过程中接触到各种人群,存在可能传播病毒的风险。为了应对这些问题,平台和中国政府采取了一系列政策和措施来应对不断变化的情况。

对于平台而言,有两个主要的业务转型。第一是通过升级他们由算法调节的劳动流程,重新组织业务,表现在将外卖骑手用于配送杂货与一般物品的转变上。第二是通过纳入COVID-19相关的卫生标准来重新安排算法管理,如“非接触式配送”和对司机进行算法监督的卫生要求。无接触配送包括劳动流程中的三个步骤:骑手将送货留在门口,敲门并后退两米,等待客户取走货物并在应用程序上确认交货。卫生要求包括在工作期间佩戴口罩,每完成一笔订单后对容器和身体进行消毒,并在应用程序上报告体温。这些要求会随机由平台算法进行检查。

各级政府实施的措施是相互矛盾的。在中央政府层面,地方政府被要求实施严格的检疫政策以防止人口流动。因此,地方政府,特别是骑手的原籍地,对农民工进行24小时监控,防止他们到城市工作。而在城市里,诸如外卖骑手等工作的劳动力供应不足。出于这个原因,由国家控制的媒体大力鼓吹骑手在疫情期间工作,并将骑手描绘成社会英雄,因为骑手冒着生命危险为城市市民提供食物。

疫情期间的骑手劳动条件

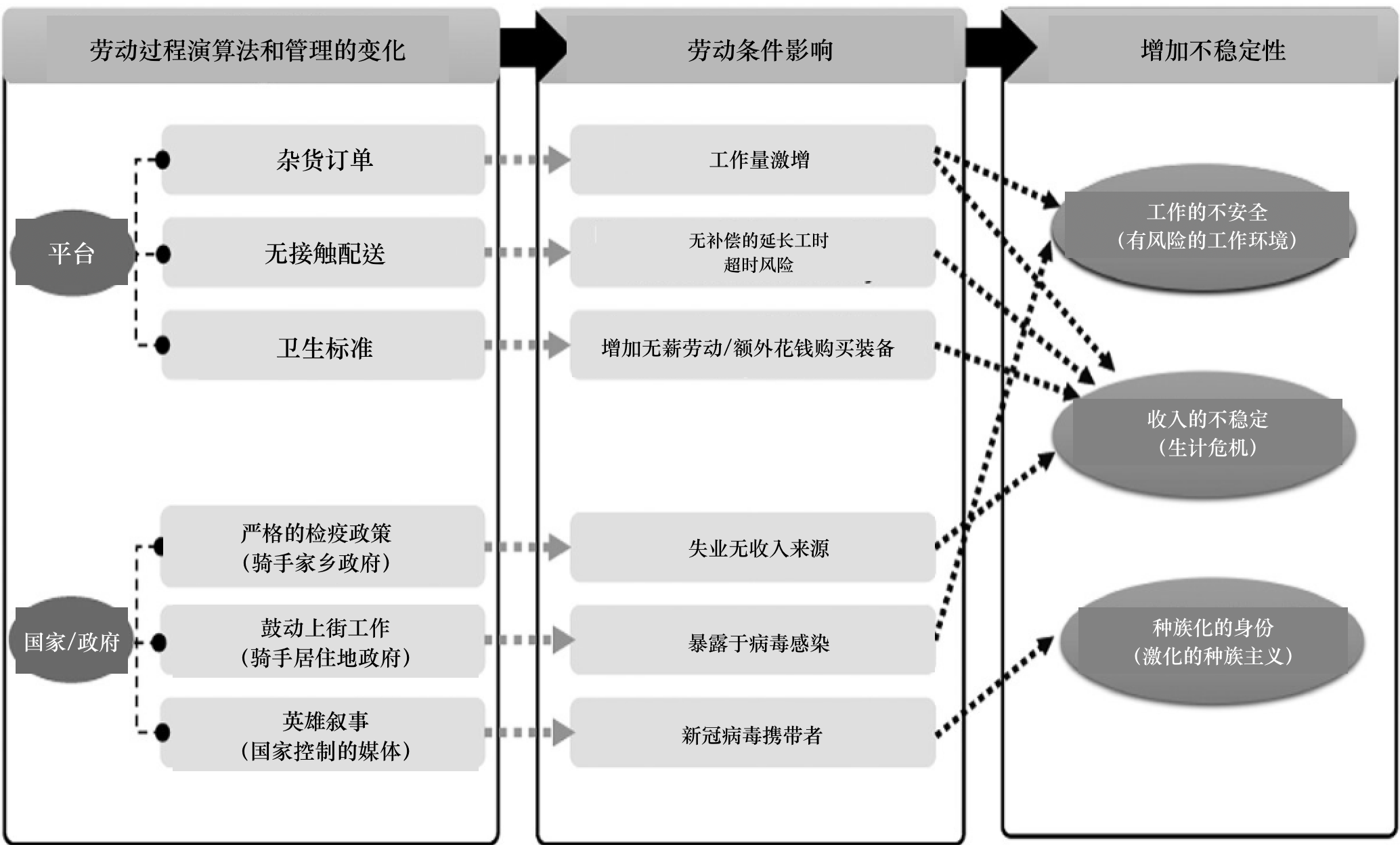

如图1所示,该模型从平台和国家对疫情控制的响应入手,这些响应导致了在平台算法驱动的劳动过程、算法管理标准以及劳动的社会环境中产生了一系列变化。此外,这些变化在不同程度上加剧了骑手不稳定的工作条件。通过分析具体的影响,包括无偿延长工作时间和工作负荷增加、额外投入、健康风险和种族歧视,这一模型显示了平台与国家政策的互相作用如何加剧了骑手工作的不稳定性。这种不稳定性包括工作的不安全、收入的不稳定和受歧视的公民身份。

“病毒之战”:工作的不安全

访谈数据中出现的一个重要主题是骑手遇到的健康风险和不安全因素。在常规时期,骑手在受算法控制的劳动过程中面临高水平的交通事故风险。在疫情期间,除了被感染新冠病毒的高可能性外,平台对劳动过程进行重新配置,例如引入杂货订单,也加剧了他们配送环境的安全问题。

由于算法送餐过程对骑手来说仍然是一个“黑匣子”,骑手在知道他们将向哪里送餐和向谁提供服务方面受到限制。这种由算法促成的平台和劳动力之间的权力不对称,增加了骑手感染病毒的风险。在疫情背景下,与居家隔离的人相比,送餐骑手感染病毒的可能性要高得多,因为他们冒着风险送货,通过与不同地点的散客频繁互动,潜在地接触到病毒。在这种“单向盲送”的配送系统下,骑手不可避免地会前往高风险地点,并与高风险客户接触。事实上,一些骑手经常在医院和感染者之间穿梭。这种不安全的工作条件让骑手感到恐慌。一位骑手表示:

说实话,我每天都感到焦虑和担心。送货要求由算法自动分配;我永远不知道我的顾客是否被感染......在这个时候,没有人敢去医院,但我的工作使我不得不这样......有一次,我突然咳嗽和头晕——我立即想到我可能被病毒感染了。

尽管算法监管下的劳动过程是固定和机械化的,没有考虑到意外的外部事故,但送货工作的性质使骑手们置身户外,他们的工作受交通情况的限制,并且每天必须应对外部不可预见的环境变化。即使在大流行期间,骑手们仍然需要在30分钟内完成每个订单。自疫情爆发以来,北京已经经历了两次大雪,气温长期保持在零下10摄氏度左右。为了避免因延迟交付而受到惩罚,骑手们冒着更多的健康风险与算法竞争。一位骑手如此感慨地描述了他们的状况:

就像在刀锋上行走一样!我的身体布满冻伤。我必须时刻保持警惕,因为道路很滑。就算是很细微的疏忽,不仅可能会受到平台的处罚,还可能导致事故发生。

除了外部因素造成的健康风险外,杂货订单导致工作量增加,这对骑手的体力构成了新的挑战。随着平台将传统服务从熟食扩展到提供杂货和一般商品的交付,人们开始囤积,并倾向于在疫情期间在一个订单中购买过多的物品。每次配送都没有重量限制。因此,交付的货物通常太重,骑手无法搬运。劳动过程中的这种转变急剧增加了骑手的工作量,降低了他们的效率。一位骑手生动地描述了他们的经历:

有时,当我的手满载包裹时,我几乎无法呼吸......工作结束后,我的胳膊和腿经常僵硬和疼痛。

尽管工作量巨大,外卖骑手仍然坚持在计件薪酬下尽可能多地工作。几乎所有的参与者都声称他们需要“像机器一样长时间地工作”,以赚取尽可能多的收入。

一次配送中要送一捆山药、几袋面粉、一袋大米、一桶油或一箱矿泉水,让我感到筋疲力尽……我过去可以在一次配送中送四到五个订单,但现在最多只能做一个订单。

重要的是,在萧条的外部环境下,关于要求与处罚规则的逐字算法对劳动过程造成了改变,使骑手的事故率比正常时期进一步上升。据统计,2019年北京的交通事故中,骑手占了60%。平台操纵其复杂的算法,使骑手以其最高速度驾驶。骑手是按件计酬的,因此他们的收入完全取决于他们能够配送的订单的数量和质量。罚金,其数额由算法决定,通常等于其30至50次配送的收入。为了配送更多的订单,避免因客户投诉和延迟交付而产生的罚款,骑手们努力在工作效率和自身安全之间取得平衡,通常冒着健康风险来换取效率。在疫情期间,“带着恐慌工作”、“带着疲劳工作”和“时间压力”相结合,为骑手创造了危险的工作环境。由于骑手们急于按时向客户送货,安全问题已经超越了病毒。许多受访骑手表示,他们必须违反交通规则来完成当天的送货目标,包括逆向行驶、在机动车道上行驶和闯红灯。一位骑手的说法反映了这些艰苦的工作条件:

每一次配送都是一场冒险。如果你想赚钱,就不能怕死。

“病毒受害者”:生计危机

另一个从数据中凸显出来的关键主题是我所称的生计危机。由于骑手被归类为独立承包商,他们表现出对平台工作的高度经济依赖性。疫情对目前被隔离在家乡的骑手以及在城市工作的骑手造成了不同程度的经济上的不利影响。

在疫情期间,骑手的公民身份不稳定对他们的经济稳定产生了明显的影响。自疫情爆发以来,中央政府紧急要求各个省份实施封锁政策。为了完成“政治任务”,每个地方政府,特别是骑手的家乡省份,采取了严格的控制方法,控制农民工进城务工,而并未考虑到农民工的生计。由于骑手是农民工,他们历来被视为“流动人口”,具有传播病毒的巨大风险。此外,由于骑手没有正式工作,他们无法获得与疫情有关的福利和工作方面的支持。对于那些在严格监控下被强制隔离在家的人来说,许多人是家庭的经济支柱,所以他们遇到了生计危机,没有任何收入来源。一位骑手无望地说道:

我确实感到无望。如果封锁继续下去,我真的不知道,没有钱,我家人的生活怎么能继续下去。他们(政府官员)每天都去我家检查我是否呆在家里。我对他们说我的经济状况有多困难。但他们毫不关注。

对于那些留在城市的骑手来说,他们的收入仍然勉强足够维持自己或家人的生活。杂货订单的劳动过程变化、无接触配送和严格的卫生标准在很大程度上降低了他们的工作效率,并增加了他们的无偿劳动时间。骑手的收入已经下降到了勉强维持生存的水平以下。许多骑手声称,在疫情之前,他们平均每天可以完成四十到五十个订单。但现在他们最多只能完成二十个。

在疫情期间,大多数订单都是杂货配送,这意味着骑手不可能同时进行多个餐点订单的配送,因为杂货订单往往比较重且体积较大。一位骑手说:“我现在不是外卖骑手,更像是搬运工。我每次只能搬运一个订单。”除了减少他们收入的杂货订单外,由算法监督的卫生标准也增加了每个配送的无偿时间,并增加了骑手的成本。这是因为骑手需要自己购买卫生产品,包括口罩和消毒剂,否则他们将无法工作。这意味着生产资产的成本相对增加。参与者的以下这段话显示了这种情况:

现在我有了一个新的例行程序,其中包括大量的消毒和体温检查。在我开始配送之前,应用程序要求我每天早上进行健康检查,并花费二十分钟消毒我的摩托车和衣物,以避免传播细菌。然后我必须多次量体温并在应用程序上报告,而这些报告会被算法进行随机监控。我估计我的工作时间中有三分之一现在被浪费在这类事情上。

没有免费的个人防护设备。我需要自己购买一切。问题是,在疫情期间,这些商品的价格是难以承担的。

此外,无接触配送还导致了无偿工作时间的延长和延迟配送的风险。在疫情爆发后,城市中的大型封闭式公寓开始封锁入口,使骑手很难找到指定的送货地点。相反,骑手被要求在指定位置等待,直到顾客确认订单。这可能导致骑手交付所需的时间增加,并且如果他们工作不够快,可能会被扣工资。一位骑手的经历揭示了这种情况:

有一次,我收到一份订单,上面写着客户是一位82岁的独居老人,无法下楼取食物,所以骑手需要进入住宅小区,把食物送到门口。我不得不花了大量时间与保安就这次送餐进行沟通,保安仍然拒绝让我进入。最终,顾客取消了订单,我不得不支付这笔订单的费用。这绝对是在浪费我的时间,而且耽误了我的下一个订单,导致我因延迟配送而被罚款。

“病毒携带者”:激化的种族主义

我将访谈数据呈现的最后一个主题称为激化的种族主义。疫情加剧了对骑手的基于职业的种族主义,与基于地域的种族主义相混合,导致骑手面临充斥种族歧视的工作环境。作为农民工,骑手属于一种制度上的底层阶级,只有次等公民身份,他们不断遭受城市居民的社会排斥。在疫情期间,骑手被贴上了病毒携带者的标签。这种激化的种族主义后果进一步恶化了骑手的劳动条件,体现为挫败感、焦虑和疏离感。

译注:本文使用“种族主义”指称国家、外卖平台,以及公众,基于骑手的身份,对他们进行的系统性压迫与歧视。多数骑手持有农村户口,疫情期间,他们在家乡和工作所在城市,都受到政策的控制与政府的监管。与此同时,由于人们对疫情的恐惧,骑手被视作“病毒携带者”,这进一步导致了他们被边缘化、被排挤,很多小区、平台都出台了针对骑手的歧视性政策。种种因素,导致外卖骑手被当做“二手公民”对待,这种歧视与其它语境下的“种族主义”,有许多相似的特征。

由国家控制的媒体以一种“文化掩饰”的方式来掩盖骑手不稳定的公民身份和劳动条件。国家控制的媒体不是游说政府改善骑手在大流行期间的劳动条件,而是与平台合作,利用强有力的宣传将骑手颂扬为民族英雄。这种英雄形象的塑造使骑手们相信,在疫情期间工作是一种“光荣的责任”,这种信念给他们带来了道德压力,让他们在疫情期间冒着生命危险工作。对此,一位骑手说:

因为他们(政府和平台)需要我们在疫情期间牺牲自己。他们在媒体上把我们当作英雄,但在现实中却把我们当作奴隶。

尽管媒体普遍使用英雄叙事将骑手与牺牲联系在一起,但这无助于培养城市公民对骑手的感激和同情。相反,骑手被公众视为潜在的冠状病毒携带者而受到排斥。在疫情期间,针对骑手的仇视事件很常见,扰乱了骑手的工作和生活。例如,许多建筑物和公共场所的门口都贴着“禁止骑手入内”的警示标语,每个卸货地点都有标语写着“禁止骑手触碰”。在访谈中,一些骑手报告说,他们的同行被房东赶出家门。没有住所的骑手必须付出高昂的代价住在酒店中,隐藏自己的职业身份。以下段落描绘了骑手在疫情期间所遭受的痛苦:

我感到非常糟糕和无助,他们(顾客)几乎不给我开门,甚至避免眼神接触。这很令我气愤。我们曾经被贬低地称为“乡巴佬”,现在又加了一个新的词,“病毒携带者”!我觉得自己不算是人。

结论

基于外卖平台配送骑手在COVID-19大流行期间的生活经历,本文对疫情如何影响数字时代不安全和非标准就业的劳动条件进行了调查。通过讨论外卖工作产生不稳定性的关键因素,本文分析了导致不安全性的三个关键原因,即虚假雇佣关系、算法管理劳动过程以及脆弱的公民身份。通过将对不稳定性的讨论置于中国疫情的背景下,本文研究了工作的不安全性、收入的不稳定性和骑手的种族化身份是如何被平台管理层和国家之间的联盟所引起与操纵的。具体而言,本文发现外卖平台和国家采取的抗疫举措和措施导致了传统算法劳动过程和管理的变化,造成了严重的不稳定工作条件和工作不安全性,以及生计危机和针对骑手的种族主义加剧。本文有几个贡献。

首先,这些发现为平台管理和国家在产生不稳定性方面的作用提供了新的经验证据。Alberti等人主张,平台管理和国家是使得工作不稳定的关键。在这种情况下,平台对算法劳动过程的重组,包括增加杂货配送服务、无接触配送和卫生标准,不仅增加了无偿劳动的时间和其他经济负担,也使骑手的身体风险加倍。政府对骑手的矛盾政策,尽管被国家媒体对骑手的英雄式描述所“掩盖”,但同时暴露了骑手公民身份的不稳定性。最后,由于骑手的公民身份处于从属地位,种族主义和对骑手的疏远在疫情期间被激化,这也加强了骑手对不稳定性的感受。

其次,该分析进一步强调了不稳定因素的产生与具体政治经济背景之间的联系。Kalleberg认为,应该在各个国家的具体背景下考虑和评估不稳定因素。在当代中国,有两个维度对于理解疫情期间骑手工作和生活条件的恶化至关重要。首先,平台通过将骑手归类为独立承包商,将经济和管理风险转移给骑手,这给骑手造成的不稳定是明显的。在这种情况下,即使在疫情期间,骑手也没有享受与正式就业挂钩的疫情紧急社会保障的权利,仍然依赖“计件工作”和“工资劳动”来维持生计。第二,中国政府为了实现其工业数字化的目标,正在实施逐底竞争式的劳动政策。通过剥夺农村移民在城市地区的公民权利,并为平台提供灵活的监管环境,骑手被转化为市场上最廉价的劳动力商品。在这方面,外卖骑手的不稳定性被嵌入到中国“伟大的数字化转型”期间的政治和经济结构中。

第三,该分析进一步有助于扩展我们对平台工作中不稳定性的理解。平台工作可以被看作是通过算法技术对资本的重新安排,而对低技能食品配送工作的技术重新包装不仅保留了传统无保障工作中产生的不稳定性,而且带来了新的平台不稳定性,这似乎使骑手的劳动条件进一步恶化。在这种情况下,为了应对疫情,平台可以轻易地通过升级算法和调整算法管理来重新配置其劳动过程,以实现劳动剥削和提高劳动强度,而驾驶员在协商这些变化方面无能为力,并被迫承担后果。这一理解与Schor等人的见解一致,他们主张“平台有明确的等级区分,这与参与者的收入、工作条件以及工人的满意度都息息相关”。低技能的骑手在经济上严重依赖外卖平台,并承受不利的工作条件,这一发现验证了这些说法。与平台对工人承诺的灵活性和自主性的修辞框架不同,平台工作,特别是那些低技能的工作,仍然可以产生平台型的不稳定性。

最后,这些研究结果用经验证明了不稳定工作的不确定性,并有助于阐明COVID-19疫情对非正式就业劳动条件的影响。以前的文献中包括大量的预测和主观断言,认为不稳定工作面临不确定性的问题,但很少有研究考察这种不确定性,尤其是将这种不确定性置于COVID-19疫情等危机背景下。通过将疫情作为一个有价值的平台,本文揭示了疫情造成的不确定性的具体过程,它使工人在工作中遭受痛苦。Rubery等人指出,不稳定的工作已经日益演变为新的“规范”,就业和社会保护体系必须对此进行调整。显然,疫情对所有类型的就业产生了不同程度的影响,但在没有机构保障的情况下,工作安排不稳定的工人更加脆弱。这场疫情加剧了他们工作条件的不稳定,包括在身体和精神上造成新的健康风险,增加了无偿生产时间和无偿劳动。因此,迫切需要对平台工作的非正式就业进行规范,以保护后疫情时代的劳动权利。

中国劳动趋势发布文章均欢迎转载!请记得说明来源,感谢!

如果你也对于数据新闻、实证资料或文献翻译有兴趣,欢迎你加入我们一起为理解当代中国劳动议题、工人处境贡献一份力!欢迎直接寄信到我们的邮箱: [email protected] 你可以在信件中做个简单的自我介绍,谈谈你熟悉的劳动议题或相关的实务经验。