【实证翻译】在新兴的社会福利与消逝的孝道文化之间:农民工的退休财务规划路径

导读

本研究探讨了中国农民工的迁移经历与其财务退休规划之间相互关联的路径与机制。通过运用1083份问卷调查和32次访谈的混合方法,本研究发现,良好的财务状况、社会支持系统以及对退休的乐观态度是通向良好财务退休规划的直接路径。良好的健康状况和对退休的希望也通过良好的财务状况和社会支持得到进一步增强。相反,健康状况不佳以及负面的就业经历则与不良的财务退休规划相关。定性研究发现进一步为定量分析中识别的路径提供了背景理解。研究指出,农民工经常在依靠自力更生与传统孝道之间面临两难抉择。这些发现不仅适用于中国农民工,也适用于所有在医疗保健和公共养老金方面获得有限资源的移民工人。

关键词:农民工、退休规划、社会政策、文化、累积优势/劣势、中国

译者:Zen

校对:Allen

正文

作者:Jing Liu, Heying Jenny Zhan, Fengxian Qiu, Anna Catherine Setar

发表:2025年

简介

过去四十年来,中国经历了剧烈的城市化进程和快速的经济发展。中国的快速城市化主要源于20世纪80年代开始的大规模农村向城市的人口迁移。曾经受到限制、无法自由流动到出生地以外并务工的农民,终于获得了进入城市劳动力市场寻求更多机会的自由。截至2023年,中国的城市化率已达到66.2%,其中包括2.97亿农民工,他们主要在城市劳动中从事非农业行业工作,但户口仍属于农村。值得注意的是,这一群体中近30%的人已步入50岁,另有近四分之一的年龄在41至50岁之间(中国政府,2023)。然而,经过数十年在城市打拼,这些农民工是否已为退休做好准备?本研究旨在探讨中国农民工迁移经历的不同方面如何影响他们的退休财务规划,从而为现有文献提供新的见解。

在结构层面,中国的农民工无法享受城镇职工所拥有的全面福利(包括退休养老金和医疗保障)(Liu, 2005)。在1990年代之前,农村居民基本无法获得医疗保障和养老金(Fang & Feng, 2018; Shen & Williamson, 2010)。尽管自2022年起,农民工已能在城市获得农村医疗保障,但其他社会福利(如养老金)仍无法在不同省市间自由流动(中国政府,2022)。

中国的城镇职工基本养老保险(职工养老保险)是专门面向城镇就业群体的社会保障计划。凡是由城镇企业提供资金支持的劳动者,无论其户籍如何,都有资格参加该计划。根据规定,雇员需缴纳工资的8%作为养老保险金,雇主则需缴纳20%(Fang & Feng, 2018)。然而,对于收入低于平均水平的农民工而言,这一缴费标准可能过于沉重,而许多小企业也无力承担(Gao et al., 2012)。在个体层面,为了增加可支配收入,农民工往往自愿选择退出养老保险计划(Zhao et al., 2010)。大多数未参加职工养老保险的农民工会选择城乡居民基本养老保险(居民养老保险)。该计划允许参保人按自选标准缴费,并在60岁后根据缴费总额领取养老金。然而,对于未参加任何养老保险的农村居民,政府仅提供每月约88元人民币(约11美元)的基础养老金。考虑到2023年中国人均消费支出为26,796元人民币(约3,828美元)(中国国家统计局,2023),这一补贴金额远不足以满足基本生活需求。截至2023年,中国约有5.2亿人参与职工养老保险,5.5亿人参与居民养老保险。对于未能参加职工养老保险的农民工而言,退休后的财务保障主要依赖于他们个人长期的财务规划,即通过持续缴纳居民养老保险来积累养老金储备。

概念框架与文献背景

概念框架

本研究的概念模型基于社会行为理论和现有实证研究。累积优势/劣势理论(Cumulative Advantage/Disadvantage Theory)提出,个人在生命周期中的资源优势或劣势会随着时间积累,进而对其晚年福祉产生正面或负面影响(Dannefer, 2003)。在本研究背景下,晚年福祉包括健康状况、对未来退休的希望以及相关的财务退休规划行为。早年生活的劣势经历的例子包括长期从事身体或心理负担较重的工作,以及导致不良健康状况负面工作经历(如工作事故)。而优势资源则包括长期获得的财富和社会支持,这些资源可以促进健康状况改善、对未来更有希望,以及更好的财务退休规划。

财务退休规划被定义为个人为退休财务准备所采取的一系列以目标为导向的行为(Noone et al., 2009)。根据理性行为理论(Theory of Reasoned Action),行为并非孤立事件。个体是否采取特定行为,很大程度上取决于其对目标实现的可能性(希望感)的自我评估以及对行为结果的预期。在中国农民工的背景下,更强的对退休的希望会提高进行退休规划的可能性,而这种希望感来源于生活经历,如工作经验、财务状况和社会支持系统。累积(劣)势理论解释了农民工的整体状况,而理性行为理论则有助于解释财务规划的具体行为动机。

文献背景

健康的影响因素

对健康的自评是中国农民工群体的重要指标,因为它同时反映了健康的客观与主观方面。作为一个边缘化群体,大多数农民工面临低收入和贫困(Liu et al., 2019; Park & Wang, 2001)。2022年,中国城市居民年均收入为114,029元人民币(约16,290美元),而农民工月均收入仅为4,780元人民币(约683美元),全年收入为57,360元人民币(约8,194美元),仅为城市职工收入的一半。此外,由于缺乏城市户口或社会福利保障,农民工对本地公共医疗服务和医保的获取有限(Liu & Griffiths, 2011; Wong et al., 2007)。因此,大多数农民工难以获得医生的健康评估,研究者获得其健康评估的可能性则更低。

工作经历是影响农民工健康的主要因素。研究表明,从事高强度体力劳动时间越长,以及因工作导致的不良经历(如工伤)越多,其健康状况越差。这些经历通过直接的身体和心理伤害以及间接的医疗资源匮乏,严重威胁农民工的健康(Zhang, 2012; Zhu et al., 2014)。

相反,较好的财务状况(如较高的月收入和较好的自我评估的财务状况)呈现出对农民工健康状况的正面影响(Liu et al., 2019; Yang, 2020)。较高的收入或其他财务资源的农民工更可能获得更好的营养、住房、健康投资以及长期健康管理。

此外,此前的研究也发现更广泛的社会支持与农民工更良好的健康状况密切相关(Ji et al., 2020; Yang, 2020)。社会支持对农民工尤为重要,因为他们离开了家乡和熟悉的社会网络更广泛的社会支持可以帮助他们融入新环境。在面对健康危机时,社会网络可以提供必要的支持和健康管理资源 (Yang, 2020)。

对退休希望的影响因素

Snyder(1991)将“希望”定义为“基于行动力和路径感之间相互作用的认知状态”(p. 571),这是实现目标的关键心理构建。然而,希望并非凭空产生,它与个体的生活状况密切相关(Snyder, 1999)。人们会根据自身的具体生活情况设定目标,并规划可能实现目标的路径。

文献表明,低收入和财务压力较大的个体更容易感到压力大,缺乏希望(Kasser & Ahuvia, 2002; Prawitz et al., 2013)。农民工通常从事繁重、危险的工作,承受着身心压力。在相同工作中,农民工平均仅获得城市职工薪资的76%(Gao et al., 2012)。低工资和恶劣的工作条件可能导致对未来退休的希望感较低。

社会支持可以帮助个人改善生活态度并增强应对不确定性和生活压力的能力。对农民工来说,社会支持网络为他们提供了在陌生环境中应对各类不确定性的保护层(Yang, 2020)。

健康问题是影响农民工退休希望感的重要因素。研究表明,农民工承受着不成比例的工伤和职业病发病率。中国的大多数工作相关死亡案例都涉及农民工(Fitzgerald et al., 2013)。当农民工遭遇工伤且未获得保险保障时,所有费用需由个人承担。即便是对获得工伤保险保障的受伤工人而言,申请理赔的过程依旧复杂且漫长。一些雇主还可能通过任意和限制性的要求延迟或拒绝这些申请。这些因素导致许多农民工健康状况不佳,对未来退休缺乏希望(Zhu et al., 2014)。

通向财务退休规划的路径

退休规划能够帮助人们更轻松地过渡并适应退休生活,并降低晚年福祉下降的可能性(Noone et al., 2009; Wang, 2007)。研究表明,良好的财务规划与更低的迟延退休可能性相关(Feldman, 1994)。Noone等(2009)提出,亲戚和朋友的影响是个人非正式的退休准备的主要信息来源。此外,有更高水平的希望感的人更可能进行退休规划、保持积极心态,并积极实现他们的目标(Ersner-Hershfield et al., 2009)。

基于累积优势/劣势理论、理性行为理论以及现有文献,本研究旨在揭示直接和间接影响农民工财务退休规划的因素与路径。我们通过绘制影响健康状况、退休希望感和财务退休规划的因素之间的结构化关系网络,来解析其中的联系机制。图1展示了本研究提出的结构化关系概念模型。

结果

量化样本的描述性统计

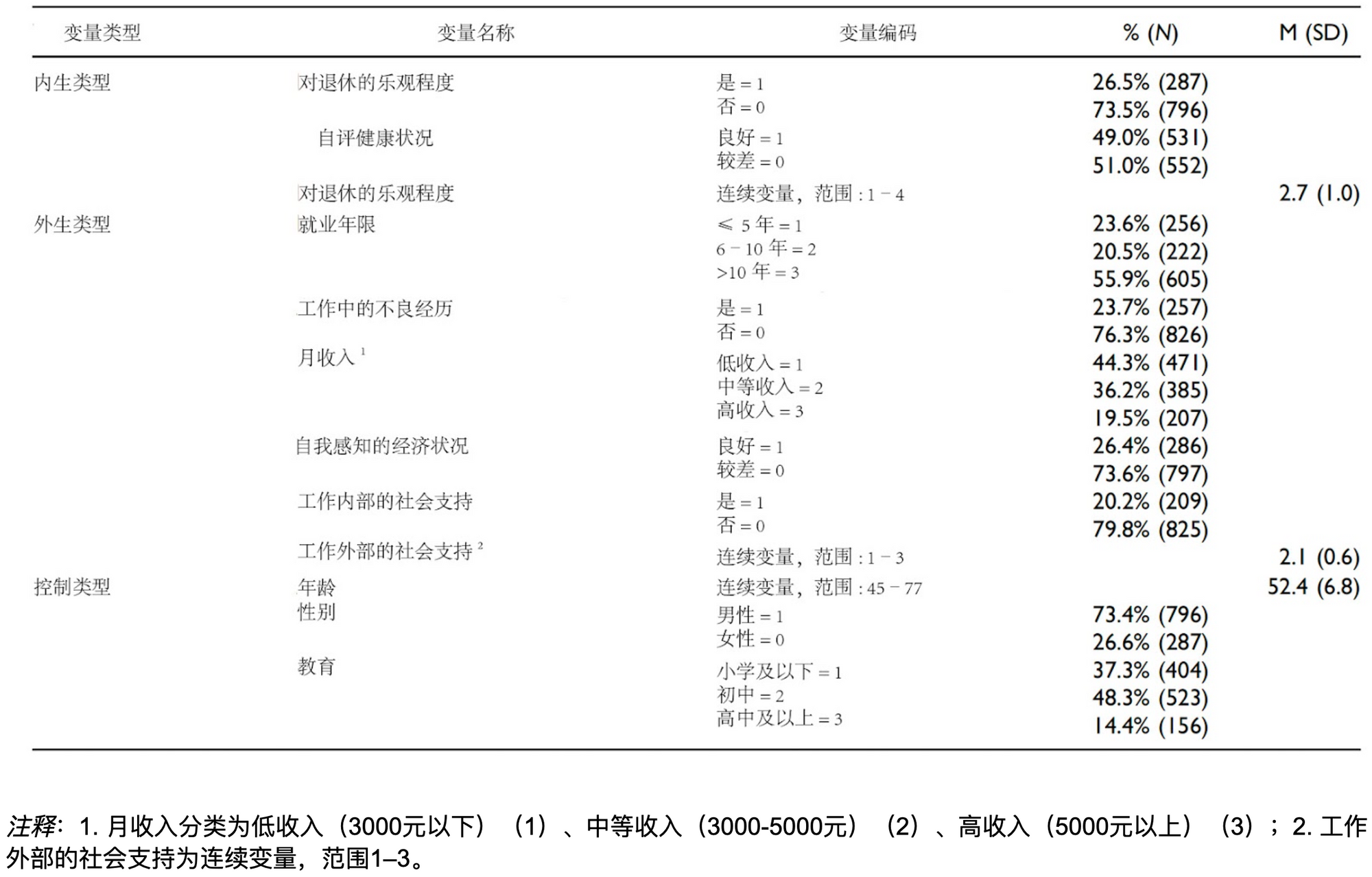

在所有受访者中,仅有26.5%报告自己进行了某种形式的财务退休规划;约半数(49%)受访者的健康状况自评为良好。对未来退休的希望感评分平均为2.7分(满分4分),标准差为1.0。大部分受访者为男性(73.4%),平均年龄为52.4岁,标准差为6.8岁。近一半的受访者(48.3%)完成了初中教育,只有14.4%拥有高中或以上学历;超过三分之一(37.3%)仅有小学或以下学历。

超过半数(55.9%)的受访者具有至少10年的农民工工作经验;近四分之一(23.7%)经历过工作中的负面事件。接近一半(45.3%)的受访者月收入较低,35.5%的受访者月收入中等,仅有19.1%的受访者月收入较高。根据月收入和个人储蓄,四分之一(26.4%)的受访者自我评估其财务状况良好。在社会支持指数中,平均得分为2.1(满分4分),标准差为0.6,得分越高表示支持越强(见表1)。

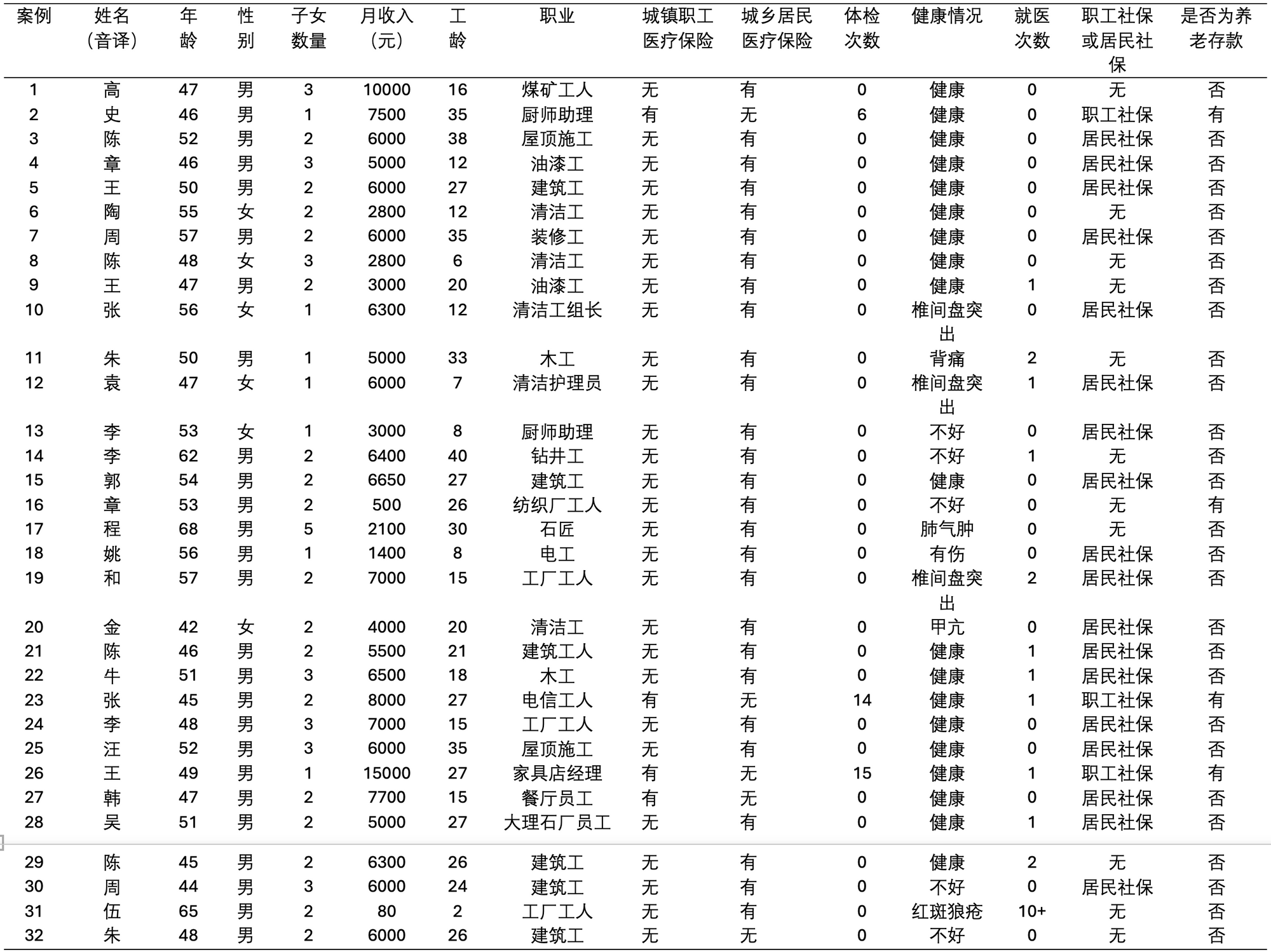

定性研究结果

本研究共使用了32份访谈记录。32名受访者中,25人为男性,7人为女性。半数受访者年龄集中在50至60岁之间,其中13人仍处于40多岁,3人超过60岁。大多数男性农民工从事建筑相关工作,日薪约为200元人民币(28美元);女性农民工多从事清洁或厨师工作,日薪约为100元人民币(14美元)。大部分农民工报告自己参与了城乡居民基本医疗保险,其中4人参与了城市职工医保。以下是访谈中提炼出的三个核心主题,结合定量研究结果进行呈现。

结构方程模型(SEM)结果

为检验所提出的概念模型,首先估计了初步路径模型。该模型的Bentler规范比较拟合指数(CFI,Bentler, 1990)为0.945,显着高于建议的0.90临界值。近似均方根误差(RMSEA)为0.048,低于Browne与Cudeck(1992)提出的0.05临界标准。标准化均方根残差(SRMR)为0.015,同样低于Kelloway(1998)建议的0.05临界值。

然而,初步结果显示部分路径系数未达到统计显着性。因此,对模型进行了修剪,删除了所有不显着的路径,并重新估计。根据同一组模型拟合指标,修剪后的模型拟合效果良好(CFI = 0.981;RMSEA = 0.023;SRMR = 0.011)。

路径1:工作经历、财务状况、健康状况、退休希望感与退休规划

如前文所述,本研究的主要目标是说明影响中国农民工财务退休规划的因素及其作用路径。我们观察了多个变量对财务退休规划的直接和间接影响。图2和表3展示了完整的路径模型及其标准化系数。

研究发现,受访者的工作年限(β = -0.072, p < 0.05)和工作中的负面经历(β = -0.109, p < 0.01)显著影响其健康状况。更长的工作年限和更多的负面经历会导致健康状况更差。此外,这些因素还降低了受访者的退休希望感,从而导致较差的财务退休规划。定量结果还显示,收入不仅直接影响财务退休规划(β = 0.094, p < 0.01),还通过自评健康状况(β = 0.149, p < 0.000)和退休希望感(β = 0.084, p < 0.01)间接影响财务退休规划。收入较高的农民工不仅有更多资金储蓄退休,还更好地进行健康管理,并对退休抱有更多希望,因此更可能进行财务退休规划。

同时,自我评估的财务状况不仅直接影响财务退休规划(β = 0.072, p < 0.05),还通过退休希望感间接影响财务规划(β = 0.107, p < 0.01)。

访谈案例

- 案例18:姚先生,56岁,电工,8年前在工作中受伤致残。他在弯腰捡拾电工胶带时,手臂被机器夹住。尽管公司支付了他的住院治疗费用,但在生活费用方面并未提供伤残补偿。当被问及退休储蓄情况时,他说:“我没有储蓄。几年前我受了严重的工伤我老板支付了所有医疗费用,但我成了残疾,再也无法工作挣钱。出院后,我还不得不向老板要钱,他每次给我300或400元,大概给了10次,总共不超过5000元。”

- 案例26:王先生,49岁,家具店经理,收入接近普通农民工的三倍,拥有城市职工医保和城市工作的每月退休储蓄以及额外的个人退休储蓄。当问到他的未来退休计划,他表示:“我很幸运。我每月挣1.5万元,除了生活费用外,我把剩下的钱存到银行,为未来退休做准备……我的未来会很光明。”与此同时,收入微薄且健康不良的农民工更少期望和准备退休,如下面这个案例。

- 案例16:张先生,56岁,工厂工人,从事城市工作26年。他表示:“我多年饱受腰痛折磨,却负担不起城里的治疗费用。去年我确诊为腰椎结核,在农村医院住了几天院。出院后,我不得不马上工作,否则连生活都无法维持。我根本无法为退休做准备,我的生活没有希望。”

路径2:社会支持、退休希望感与退休规划

定量结果进一步表明,来自工作场所内(β = 0.180, p < 0.000)和工作场所外(β = 0.078, p < 0.05)的社会支持显著促进了财务退休规划。此外,来自工作场所的社会支持通过提升退休希望感(β = 0.145, p < 0.000)间接影响财务退休规划。获得更多社会支持的农民工对未来退休抱有更大希望,从而更可能进行财务退休规划。

访谈案例

- 案例3:陈先生,52岁,屋顶工。他谈到兄长的例子让他意识到储蓄的重要性:“我的哥哥和嫂子一直为退休储蓄,如今他们退休后可以财务独立。所以我也尽量为我和我妻子每年储蓄670元。当我们几年后满60岁时,就会有一笔退休基金。”

社会支持对提升退休希望感起到了重要作用。由于大多数农民工从事临时工作,没有劳动合同并且雇主为了降低成本通常提供非常微薄的养老金福利,然而,与雇主的良好关系可以帮助农民工获得城市社会性福利,从而直接提升他们对未来退休的希望。退休希望感是实现个人退休财务目标的重要心理机制。较高水平的退休希望感能够激发动机与努力,促使个体积极地朝着目标前进。在两个案例中,受访者分享了雇主如何协助他们办理城市户口手续的经历。

另外,在另外两个案例中,受访者讲述了自己如何通过寻找挂靠单位,参与城市职工养老保险的过程,尽管他们需要同时承担单位和个人两部分的缴费。

讨论

财务退休规划的直接路径

定量研究显示,农民工的财务状况和社会支持直接影响其财务退休规划,定性数据为这些关联提供了背景说明。此外,退休希望感能够推动农民工的财务规划。这一发现与Nenkov等人(2009)的研究结果一致,该研究指出退休希望感在退休规划中具有重要的预测作用。较高水平的希望感能够激发实现个人目标的动机与努力。

本研究的定性数据揭示了“对退休抱有希望”在中国农民工背景下的具体含义。对于中国农村而言,数千年来“退休”这一概念几乎不存在。农民依靠土地维持生计,直至丧失劳动力;而养儿防老是传统家庭的重要支柱。鼓励农民进行财务规划和储蓄退休金是相当晚近的政策。但许多受访者因财务不稳定而对退休没有希望。然而,随着同龄人影响或雇主直接援助的增加,越来越多农民工开始意识到储蓄退休金的重要性,对未来退休的希望感也在不断增强。

财务退休规划的间接路径

量化研究结果描绘了一条间接路径:自我评估的健康状况、退休希望感与财务退休规划之间存在关联。定性数据进一步揭示,负面的早期经历会随着时间的推移累积,并对未来的退休规划产生影响。例如,许多农民工因害怕医疗费用和不可转移的医疗保险而长期拖延治疗小病,导致严重的健康危机,最终对其健康状况造成削弱性甚至毁灭性的影响。疾病缠身时,农民工往往只能从事薪资微薄的零工,甚至完全丧失劳动能力,这进一步削弱了他们对未来的希望感,并降低了其退休储蓄的可能性。这一发现支持了已有文献关于健康状况对退休规划影响的研究(Feldman, 1994)。健康状况较好的农民工对未来更有安全感和信心,从而更倾向于积极规划退休。然而,工伤在农民工中相对常见。工作时间越长,受伤风险越高(Wong et al., 2007)。例如,许多农民工表示长期腰痛,甚至患有椎间盘突出。对于他们而言,较长的工作经历并未带来更高的薪资或升职,却增加了受伤风险和健康危机。随着年龄增长,农民工作为体力劳动者的吸引力降低,尽管他们可能更有工作经验。健康状况与收入能力的持续下降最终导致希望感减弱,进而对退休规划构成威胁。

在中国,养儿防老作为代际支持的一种传统由来已久。然而,当前即将退休的农民工是否能依赖这一传统?许多受访者表示,他们优先考虑为子女提供支持,而非自己的退休储蓄。这些父母毫不犹豫地将储蓄用于子女婚姻或住房。中国农民工面临着在履行传统抚养子女义务与为退休储蓄之间的两难困境。那些长期为子女提供经济支持的农民工自身储蓄甚少,退休对他们而言既遥远又难以实现。那些子女较少且收入较高的农民工,更可能为退休存下资金。对于越来越多的年迈农民工而言,通过自力更生实现退休的理念正在逐渐变得可行。

结论

本研究的发现突显了中国城市化和人口老龄化过程中宏观层面的文化和结构性滞后现象。即,年迈农民工所面临的挑战与支持他们老年境遇的社会政策变革之间存在不匹配。传统的依赖成年子女提供养老保障的养老模式基于孝道文化,但随着更多的农村劳动力外出务工,当他们从城市返回家乡时,面临着大多数成年子女难以提供实际照料的文化滞后现象。同时,中国的社会福利体系尚处于初期阶段。因此,目前既缺乏子女照料,也缺乏覆盖农村居民的全面福利结构(包括退休养老金、医疗保障及工伤保险),这导致了中国结构性与文化性滞后不匹配问题。

本研究带来如下政策启示:

- 应尽快制定社会政策,建立强制性养老保险缴纳制度,并通过税收减免或其他激励措施促进退休储蓄。对不为农民工提供养老保险的雇主加以税收处罚。同时,应保护个人养老金储蓄,避免其被提前提取。对于提前提取养老金的行为施加处罚,有助于使人们在将养老金用于子女婚礼或购房时三思而后行。

- 亟需出台政策,缩小城乡收入差距,保障农民工工伤权益,建立涵盖健康保障和退休福利的综合社会福利体系。

- 以下列事项为目标的干预项目,是提升农民工养老保障意识的有效途径:(1)帮助农民工设定并实现财务目标;2)提供退休计划制定与实施方面的教育与援助。

中国劳动趋势发布文章均欢迎转载!请记得说明来源,感谢!

如果你也对于数据新闻、实证资料或文献翻译有兴趣,欢迎你加入我们一起为理解当代中国劳动议题、工人处境贡献一份力!欢迎直接寄信到我们的邮箱: [email protected] 你可以在信件中做个简单的自我介绍,谈谈你熟悉的劳动议题或相关的实务经验。