【实证翻译】为什么不投诉?中国农民工申诉行为的社会决定因素

尽管农民工在工作中普遍(86%)遭遇违反劳动法的情况,只有少数(25%)会认为,自己的权利与利益受到了侵犯,并认为企业应对其违法行为负责。而这些认识到自己被侵权的农民工中,超过半数(约65%)会选择渠道进行申诉维权。为什么很多农民工不认为自己的权益受到了侵犯,或者不选择申诉?本文作者通过在东南沿海多座城市收集的调查数据,分析发现:与雇主来自同一地域的劳工,更有可能遭遇劳动法违规情况,并且较少认为这些情况是对其权利与权益的侵犯。也就是说,雇主与劳工之间共享的社会关系,一定程度上导致了更多违反劳动法的行为被劳工接受。

导读

尽管农民工在工作中普遍(86%)遭遇违反劳动法的情况,只有少数(25%)会认为,自己的权利与利益受到了侵犯,并认为企业应对其违法行为负责。而这些认识到自己被侵权的农民工中,超过半数(约65%)会选择渠道进行申诉维权。为什么很多农民工不认为自己的权益受到了侵犯,或者不选择申诉?

本文作者通过在东南沿海多座城市收集的调查数据,分析发现:与雇主来自同一地域的劳工,更有可能遭遇劳动法违规情况,并且较少认为这些情况是对其权利与权益的侵犯。也就是说,雇主与劳工之间共享的社会关系,一定程度上导致了更多违反劳动法的行为被劳工接受。此外,作者还运行了一系列统计方法,探讨了性别、学历、年龄、工作场所大小、工人社区,对工人遭遇侵权后指认和责怪以及申诉(投诉)行为的影响。本文翻译了原研究中的大部分内容,略过学术理论讨论。

关键词:申诉、劳动法、维权、社会关系

译者:Gnothi Seauton、蓝蓝

校对:苦海女神龙

目录

正文

原文:Why Don’t They Complain? The Social Determinants of Chinese Migrant Workers’ Grievance Behaviors

作者:Duanyi Yang

背景介绍

伴随着中国经济的大转型,从国家控制为主变为民营企业与国有企业并存,劳资冲突也日益加剧。1995年至2007年间,劳动争议仲裁委员会——市、区两级的国家劳动部门——受理的劳动争议案件数量平均每年增长25%。然而,劳动争议仲裁委员会受理的争议只是违反劳动法案件的冰山一角。本研究考察了农民工——持农乡户籍但进城从事长期或季节性非农业工作的工人——所遭遇的明显违反劳动法的情况,以及这一弱势群体的申诉行为。

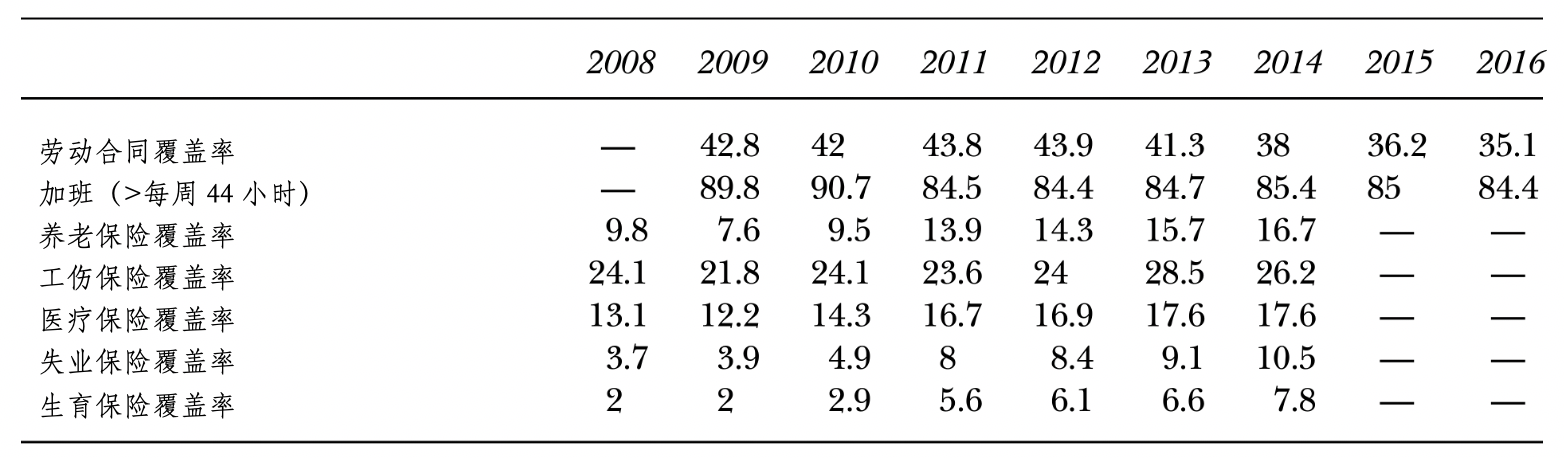

农民工在中国劳动人口中占比很大,大多数人的工作条件都不符合劳动法。2015年,中国约有2.77亿农民工,占中国约7.7亿劳动人口总数的三分之一以上。一些指标表明,违反劳动法的现象在农民工中尤为普遍。例如,国家统计局的数据显示,在2009年至2016年期间,每年都有50%以上的农民工没有签订劳动合同,这违反了中国的《劳动合同法》。约85%的农民工每周工作时间超过44小时,但很少有人有法定的社会保险(表1)。因此,如果所有遭遇劳动法侵权的农民工都能通过法律途径维权,仲裁案件的数量可能会更多。

本文分析了大约四千名农民工的调查数据,我们发现,尽管违反劳动法的现象普遍存在,但只有25%的农民工将自身遭遇解读为为劳工权益受到侵犯。这一低比例,部分原因在于雇佣关系的社会性质:当雇主和农民工先前来自同一原籍地时,工人更有可能不签合同工作。对于遭受过侵权行为的人来说,与雇主有共同的地域社会关系网络的工人能够承认权益被侵犯的可能性要显著小得多。这些结果揭示了主观解读过程在申诉行为研究中的重要性,以及工人在工作之外的社会关系和身份对他们应对工作中问题的影响。

本文的数据和变量说明在文章结尾处

申诉行为的社会决定因素假设

以下只列出作者的研究假说,详细说明请参考原文

- 假说1:在其它条件相同的情况下,与雇主来自同一本地网络(同乡的)的农民工更有可能不签合同工作。

- 假说2a:在其它条件相同的情况下,在遭遇过违反劳动法情况的农民工中,与雇主来自同一本地网络的农民工较少将这些情况指认为对其权利与利益的侵犯。

- 假说2b:在其它条件相同的情况下,在遭遇过违反劳动法情况的农民工中,与监工(supervisor)来自同一本地网络的农民工较少将这些情况指认为对其权利与利益的侵犯。

- 假说3a:在其它条件相同的情况下,指认出违反劳动法情况的农民工中,与雇主来自同一本地网络的农民工更有可能使用内部申诉渠道。

- 假说3b:在其它条件相同的情况下,指认出违反劳动法情况的农民工中,与监工来自同一本地网络的农民工更有可能使用内部申诉渠道。

- 假说4a:在其他条件相同的情况下,遭遇过违反劳动法情况的农民工中,工作场所本地同事网络密度越大,农民工越有可能将违反劳动法行为指认为对其权利和利益的侵犯。

- 假说4b:在其他条件相同的情况下,指认出了违反劳动法情况的农民工中,工作场所本地同事网络密度越大,农民工越有可能使用内部申诉渠道。

描述统计分析

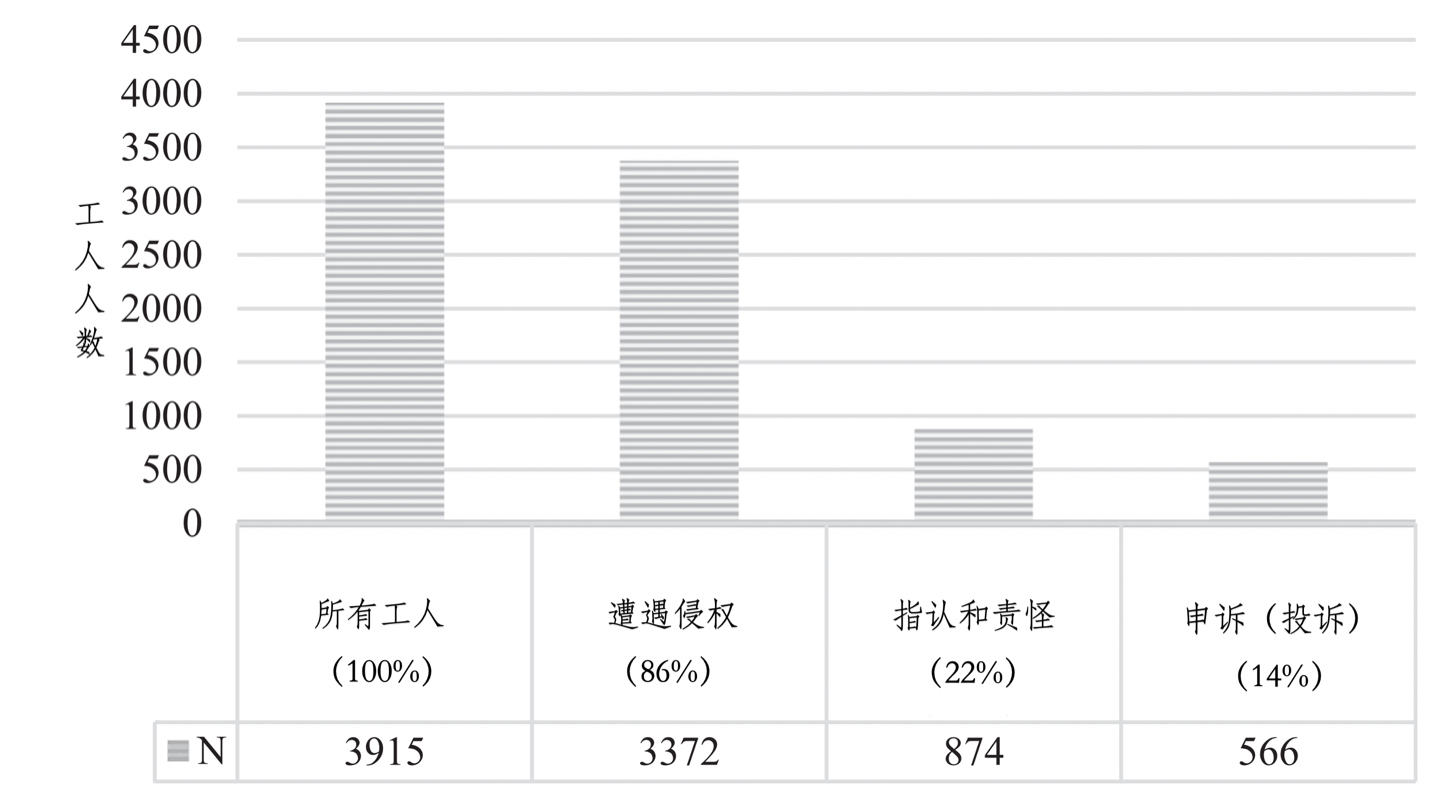

图1显示了农民工遭遇违反劳动法情况的普遍程度,以及现行法律与农民工对其遭遇的主观评价之间的差距。在调查中,共有86%的工人在目前的公司遭遇过一种或多种明显违反劳动法的情况。然而,只有22%的人表示在劳动权益方面对雇主有负面意见(即“指认和责怪”=1),只有14%的人使用过组织内部的申诉渠道。这些结果证明了使用纠纷金字塔(dispute pyramid)来模拟中国职场中不同阶段的申诉行为的价值。

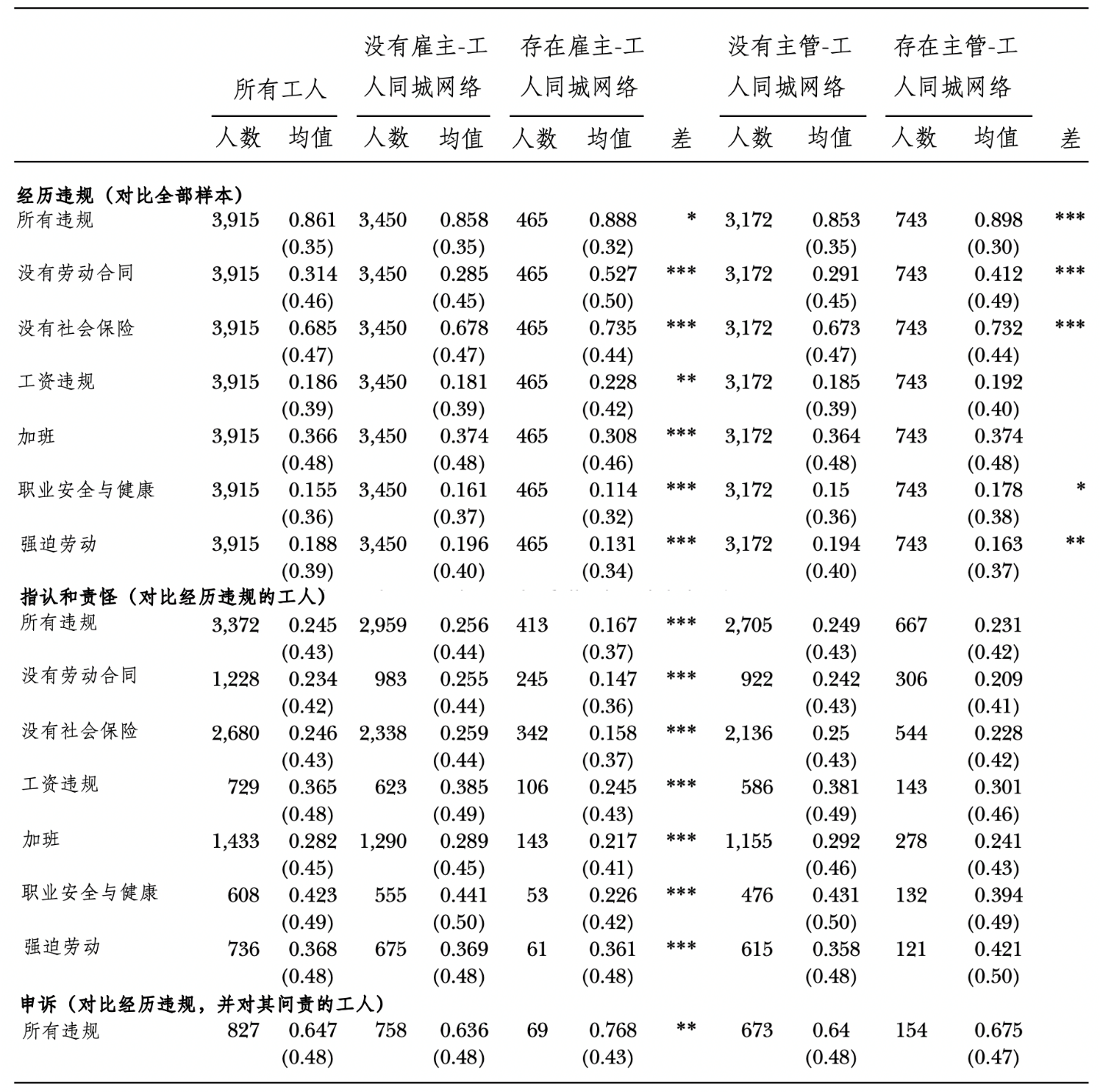

表2显示了农民工如何理解自身遭遇的违法情况,这随着他们面临问题的种类,以及他们与雇主和监工间的社会关系而有所不同。表2按农民工与其雇主和监工是否恭喜那个省级本地网络,报告了关键因变量(“遭遇侵权”、“指认和责怪”和“问责和申诉”)的描述性统计数据。

表2显示,在全部样本中,社会保险违规率最高(68.5%),其次是违反加班规定(36.6%)、无合同 (31.4%)、违反工资规定(18.6%)、强迫劳动(18.8%)和职业安全与健康违规(15.5%)。社会保险违规率高似乎与养老金制度的结构有关。根据“现收现付“制度,雇主将工人工资的20%交给地区的社会统筹基金,而工人将自己工资的8%交给个人统筹基金。15年或更长时间后,工人可从这两种制度中领取养老金。养老金并不是一个全国性统筹系统,而是通过地区统筹系统进行管理。如果农民工搬到其他地区或返回家乡,只能兑现他们个人统筹基金部分的养老金。因此,那些没有长期计划留在某个城市的农民工有强烈的动机放弃社保投保要求(或坐视企业违反相关规定)。对许多农民工来说,遵守社会保险法律规定与他们的短期经济利益相矛盾。

加班率高也支持了现有文献的研究结果,农民工普遍希望能够加班。事实上,大多数农民工经济状况非常拮据,他们更关注月底能挣到的工资总额,而不太关注法律规定的最高工时。

关于假说1,表2中的双变量测试显示,与雇主来自同一省份的工人显著更有可能(p<0.01)没有合同或社保,也更有可能(p<0.05)遭遇工资违规,但不太可能(p<0.01)遭遇加班、职业健康与安全违规以及强迫劳动。与监工来自同一省份的工人也显著更有可能没有合同或社保,但遭遇强迫劳动的可能性较低。

至于工人对违法行为的主观评估和行动,“指认和责怪”率最高的是那些遭遇职业安全与健康违规的工人(42.3%),其次是强迫劳动(36.8%)、工资违规(36.5%)、工时违规(28.2%)、无社会保险(24.6%)和无合同违规(23.4%)。关于假说2a,双变量测试显示,与雇主来自同一省份的工人在遭遇违反劳动法的情况时,指认并责怪的可能性明显较低。(与雇主来自同一城市或乡镇的数据也显示出类似结果。)然而,指认和责怪的机率与监工-工人之间的地域网络无关。假说2b未得到证实。当农民工与雇主之间是同乡关系时,农民工更不太可能认定雇主侵权或指责雇主,但问责与监工家乡无关。

双变量测试也支持假说3a。在责怪雇主的工人中,与雇主同省、同市、同乡(尽管后两者未在表中显示)的工人更有可能通过组织内部申诉渠道解决问题,包括与管理层直接沟通。然而,这种双变量测试并不支持假说3b。是否与监工是否共享本地社会网络,不影响工人的申诉率。

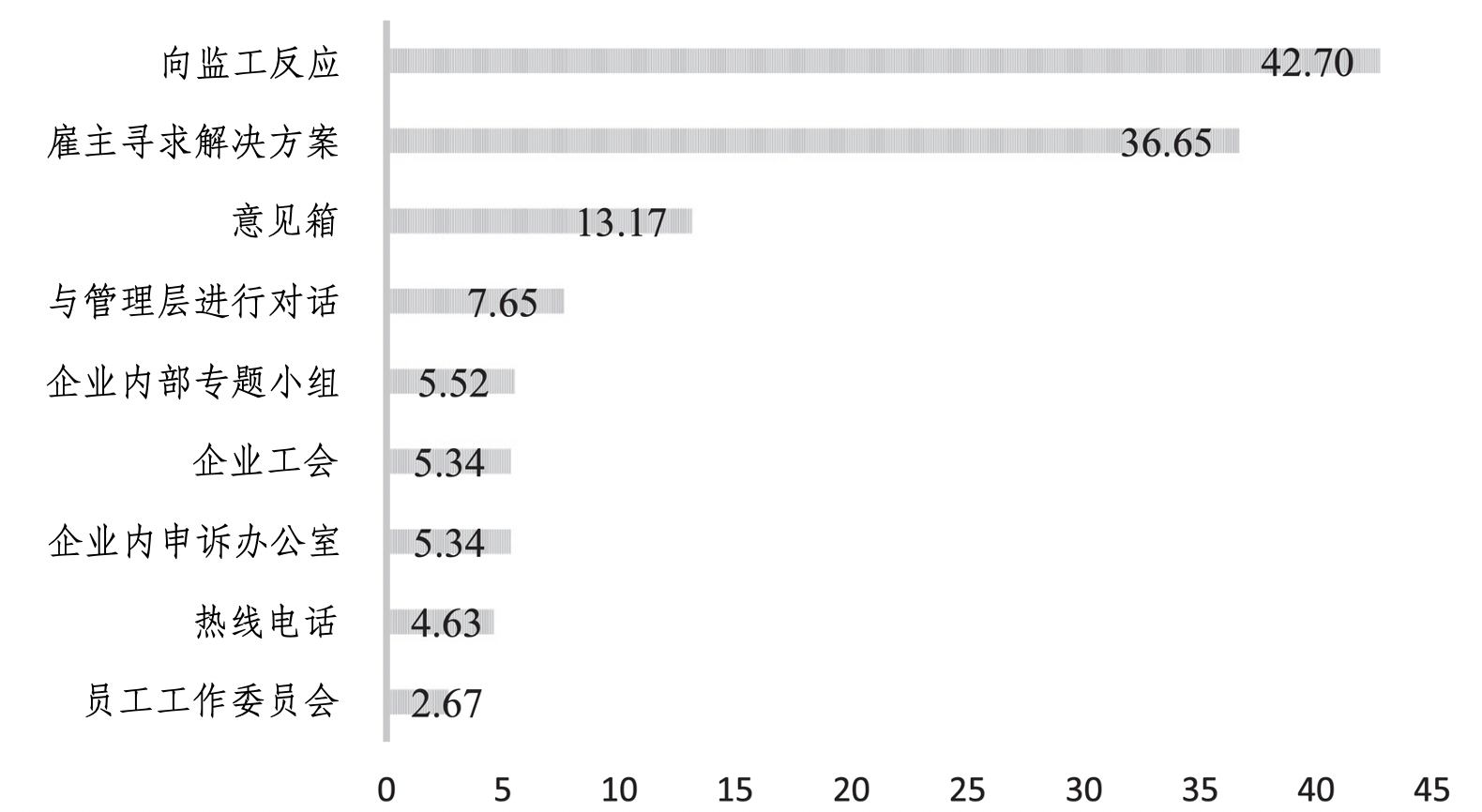

值得注意的是,中国企业,尤其是私营企业的申诉程序非常不健全且不正规。最常用的申诉渠道是向监工反应(42.7%)和找雇主寻求解决方案(36.65%)。农民工很少使用较为正式的内部申诉程序,如求助于工会或公司内的申诉部门(图2)。这一发现与美国的申诉模式类似,在美国,大多数劳资冲突都不会走到书面申诉这一步。例如,一项关于工会申诉程序的研究估计,通过正式投诉程序解决每一起申诉案件,对应有约12起其它申诉案件是通过与同事、监工和管理层的讨论非正式解决的。

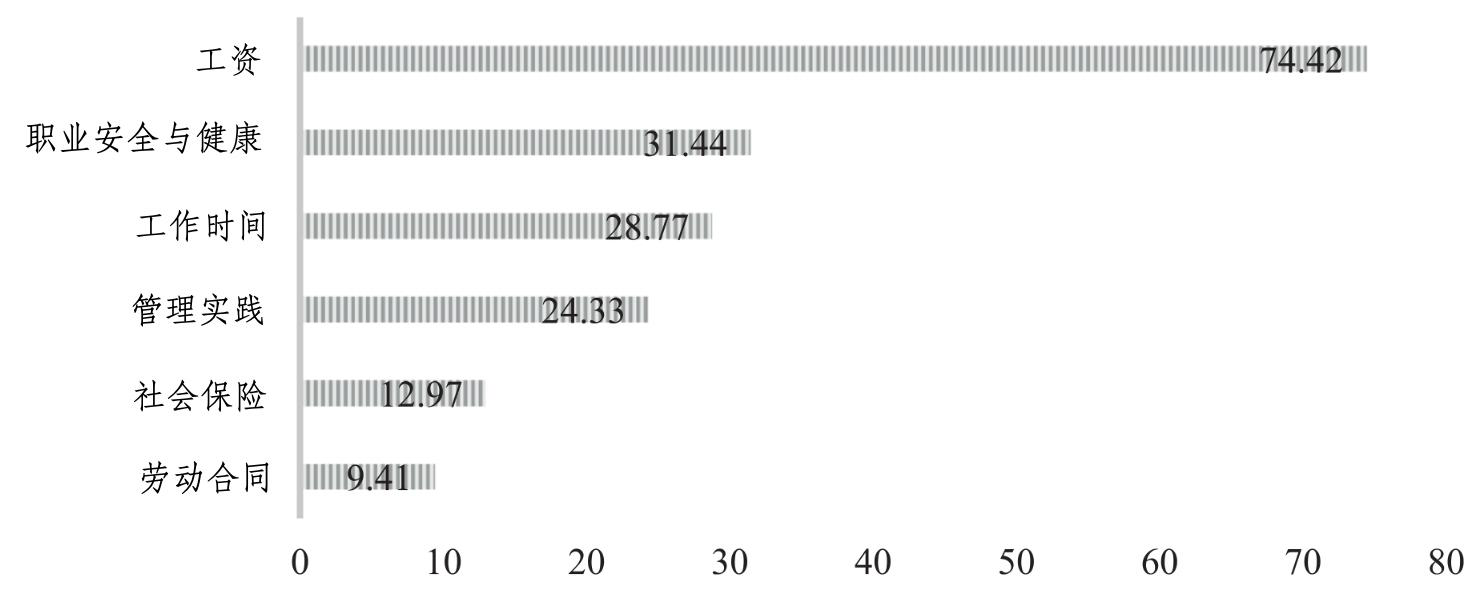

对于使用内部申诉渠道的工人,调查询问了他们遇到了哪些问题;受访者可以给出多个答案。图3显示,在内部申诉的工人中,绝大多数报告的问题与工资有关(74.42%)。亦有工人报告有关职业安全与健康(31.44%)、工作时间(28.77%)、管理方法(24.33%)、社会保险(12.97%)和劳动合同(9.41%)的问题。

回归分析结果

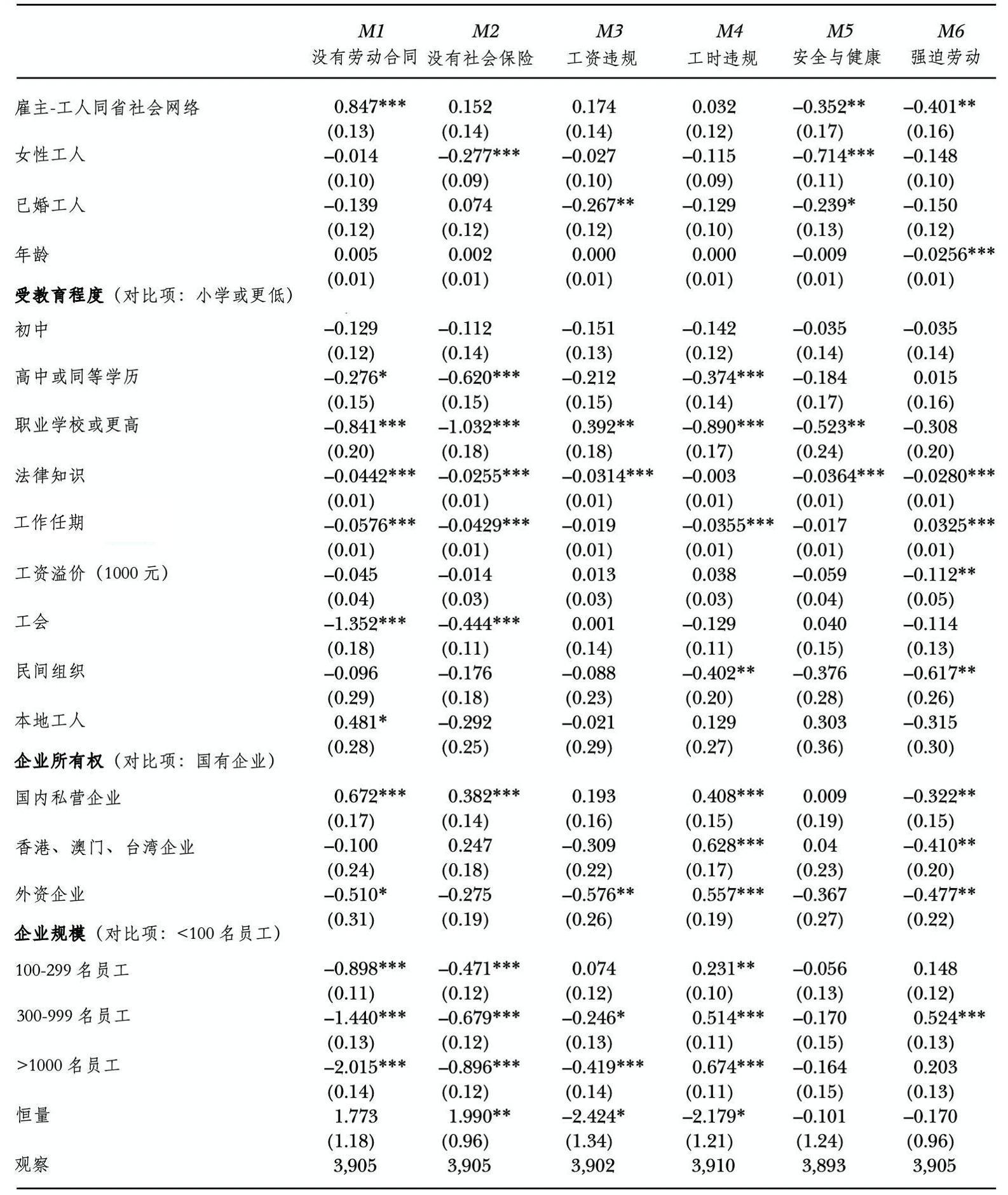

表3列出了与假说1相关的回归结果。 我估测了一个对数(logit)模型,预测工人遭遇合同相关违规(M1)、社会保险违规(M2)、工资违规(M3)、工时违规(M4)、安全与健康违规(M5)和强迫劳动(M6)的可能性。

如M1、M5和M6模型所示,在其他变量不变的情况下,与雇主来自同一省份会使无合同的对数几率增加0.85(p<0.01),并使遭遇职业安全与健康违规和强迫劳动的对数几率分别降低0.35和0.4(p<0.05)。这些结果为假说1提供了支持。此外,在工资、工时或社会保险违规方面,雇主-工人本地网络并没有明显影响。

就其余控制变量而言,女性工人较少遭遇社会保险和职业安全与健康方面违规的情况,而年龄较大的工人更少被要求强迫劳动。我使用“80后”作为年龄的替代指标,重新运行了模型M1至M6。1980年以后出生的工人遭遇强迫劳动的对数几率要高出0.25(p<0.05),但这一年龄组指标与遭遇合同、保险、工时、工资和安全与健康方面的违规没有显著关系。教育程度和法律知识水平较高的工人较少受到各类违规的影响。在企业层面,受雇于有工会的企业或社区的工人不太可能遭遇合同和社会保险违规,这表明半官方工会有一定的行政权力落实劳动法。在拥有一个或多个民间社会组织的企业或社区工作的工人,遭遇加班违规和强迫劳动的可能性较小。

与国有企业相比,民营企业的工人更有可能在没有合同和社会保险的情况下工作,也更有可能遭遇违规加班。与国有企业相比,外资企业的工人更有可能工作超时,但在工资和劳动合同方面受到侵犯的可能性较小。令人惊讶的是,国有企业工人更有可能遭受强迫劳动。为了进一步探究这个问题,我将强迫劳动的两个子类别(身体虐待和押金)作为因变量进行了回归(结果未在表格中列出)。与身体虐待相比,国有企业的工人更有可能被要求缴纳押金或被扣留证件。虽然大型企业的工人较少受到无正规就业合同、社会保险和工资违规的影响,但他们更有可能超时加班。

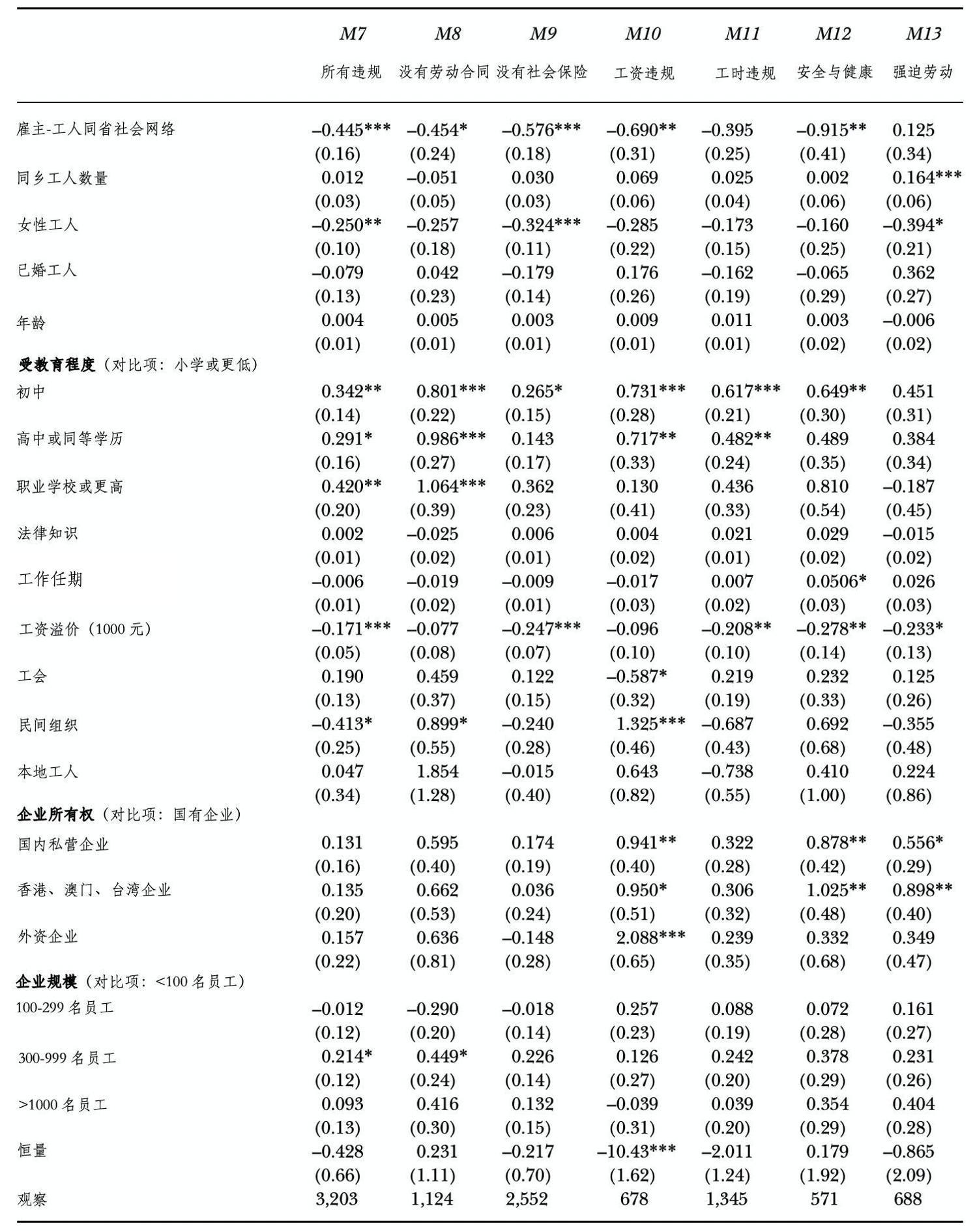

为了评估假说2a,在表4中,我通过对数模型,预测任何遭遇违反劳动法情况的工人对指认和责怪雇主的可能性(M7),并具体到合同违规(M8)、社会保险违规(M9)、工资违规(M10)、工时违规(M11)、职业安全与健康违规(M12)和强迫劳动(M13)。在其它变量保持不变的情况下,对于遭遇明显违规情况的受访者,与雇主来自同一省份使得责怪(M7)的对数几率降低了0.45(p<0.01)。除了工时违规和强迫劳动外,在所有其它类型的违规情况下,共同的雇主-工人本地网络与工人指认侵权行为之间都存在这种负相关。将城市和乡镇网络分别作为关键的自变量进行分析,结果显示,与雇主来自同一城市会使指认和责怪违法行为的对数几率降低0.8(p<0.01),与雇主同乡会降低0.7(p<0.01)。这些结果与原文表4中展示与雇主有省级关系网络得出的结论一致。与假说2b相反,监工与工人来自同省、市或乡镇与“指认和责怪”没有显著关联。

关于假说4a,在当前单位中来自同一地区同事的数量,只有对于遭遇强迫劳动的工人,与“指认与责怪”存在正相关关系;而遭遇过其它类型的违反劳动法情况时,同乡同事密度不是影响工人是否责怪雇主的显著因素。

表4中的另一个重要发现是,遭遇过社会保险违规和强迫劳动的女性比起男性,显著更不愿意怪雇主。这一结论与了民族志研究中的发现相符,即女性和男性的合作意愿和对不公正对待的接受程度有别,性别身份在解释生产政治时起着核心作用。此外,受教育程度较高的工人更有可能指出并责怪违法行为,而在当前公司获得工资溢价(>1000元)与工人指认责怪违规行为呈负相关。在拥有民间社会组织的社区的工人,在遭遇合同或工资违规时,更有可能指认并责怪。年龄,无论是用连续变量还是虚拟变量表示,都不是“指认与责怪”的显著预测因素,这对“新一代”农民工更具有权利意识的观点提出了质疑。

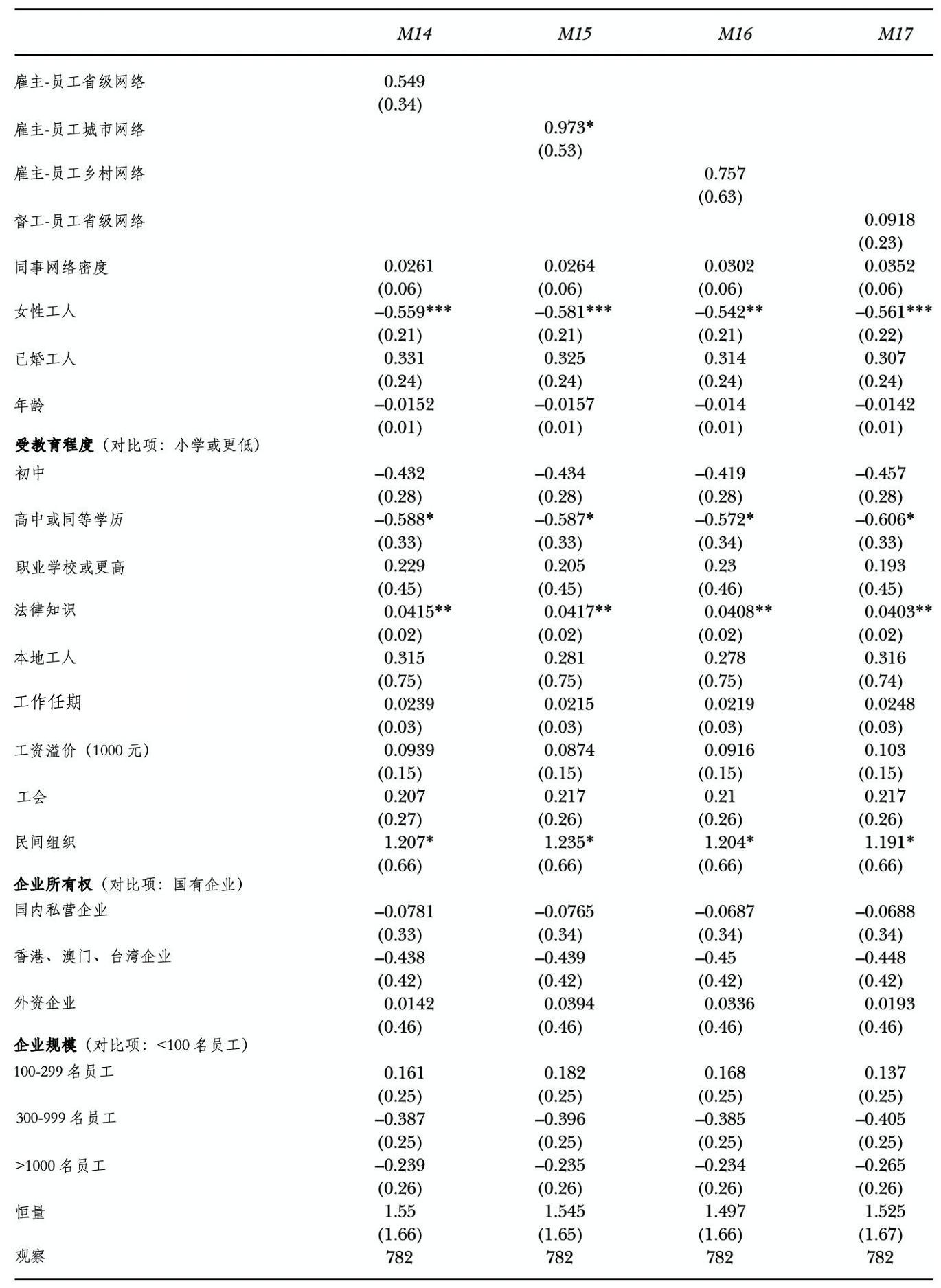

表5显示本地网络对工人申诉行为的影响。因为只有责怪侵权行为的人回答了有关申诉的问题,这部分分析不包括那些没有指认和责怪的人。与假说3相反,雇主与工人间有同省社会网络不能预测工人使用申诉渠道的概率(M14),监工与工人的同省网络也不能(M17)。然而,将同城雇主-工人网络和同乡雇主-工人网络分别作为关键的自变量,可以发现一些证据表明,与雇主来自同一城市会使书面申诉的对数几率增加 0.97(p<0.1,M15)。与雇主来自同乡会使书面申诉的对数几率增加 0.76(M16)。然而,该系数在统计学意义上并不显著,这可能是因为在指认侵权的工人中,只有22人与雇主来自同一乡。来自同乡意味文化和社会亲和力更强,因此这一假说值得进一步研究。

关于假说4b,同事网络密度对工人是否申诉没有显著影响。另一个有趣的问题是,同事网络密度是否与工人参加集体行动(如抗议或罢工)有关。然而,只有不到3%的调查对象表示在过去一年中参加过集体行动。样本量太小,无法检验,但未来应该进一步探讨这一假说。

在指认违法行为的工人中,对劳动法和其他法律法规了解较多的工人更有可能使用申诉渠道。与“指认与责怪”回归的结果类似,我没有发现年龄有显著影响(使用的年龄变量包括了连续和虚拟变量)。然而,关于申诉行为,性别影响显著: 女性使用组织申诉渠道的概率明显低于男性(p<0.01)。影响女性对违反劳动法情况的认知及其申诉行为的潜在因素值得进一步研究。最后,工会的存在并不能预测工人是否申诉。然而,与此同时,所在社区中有公民社会组织(包括女工权益组织、劳工NGO、宗教团体等)的工人更有可能使用组织申诉渠道(p<0.1)。这一结果支持了公民社会组织具有潜在动员力量的研究结果。

结论与未来研究展望

尽管中国在立法方面做出努力,要解决劳工问题,但从农乡向城市移动的农民工遭遇的违违反劳动法情况仍然猖獗。劳动法执法不力的一个重要原因是,农民工不通过正规或合法的渠道来追究。本文利用中国农民工申诉行为的数据,对雇员申诉的学术研究做出了两点贡献。首先,通过在申诉理论模型中加入主观解释过程,我们发现只有25%的农民工在遭遇违反劳动法行为时主观地将该其指认为侵权。在采取行动之前,认为当前状况恶劣或存在问题是关键的一步。因此,将工人的申诉局限于正式的纠纷解决程序,会抹杀大量未报告的案例,妨碍我们对工人境遇的理解。

其次,我发现,工人的社会身份和与雇主的关系影响着他们遭遇侵权以及指认和责怪侵权行为的可能性。雇主与工人之间共同的本地人际关系网络与劳动合同违规行为呈正相关,这表明本地网络中的非正式社会控制机制缓解了工人对合同的需求。与雇主共享本地社会网络的工人指认和责怪侵权行为的可能性明显低于其他工人。与雇主的共同人脉似乎是关键所在;监工与工人共享本地网络以及与更多同乡的同事共事并不能预测工人是否意识到违法行为或是否提出申诉。

文章还对有关中国工人权益的研究文献做出了实证性贡献,这些文献大多基于民族志研究,且仅限于个案。大部分研究集中于罢工和其它形式的法外行动,但本研究的结果表明,未报告的违反劳动法情况十分普遍。如果所有在不符合法律要求的条件下,工人都通过合法或法外的行动来争取自己的权利,那么仲裁案件和集体行动的数量可能会多很多。此外,年龄对工人遭遇、指认和通过行动回应违反劳动法情况的影响有限,这为主要关注集体行动的研究青年赋权的文献提供了重要补充。有关性别和公民社会组织的发现也许并不令人惊讶,但却为性别和自愿结社在申诉行为中的作用提供了重要依据。

本文结果的可推广性需要在未来有关当代中国和其它地方的研究中进一步考察。关于农民工遭遇违反劳动法情况的这些发现在今天可能仍然非常适用,因为全国范围内大多数违法类型的发生率几乎没有变化(见表1)。然而,自本研究使用的调查以来,工人对违反劳动法行为的认识和反应是否发生了变化,这仍然是一个未决的问题。此外,由于中国各地的工人非政府组织和地区工会改革发展不平衡,未来的工作应考察不同地区的指认与责怪率和申诉概率是否存在差异。此外,本研究中的取样城市接收了最多的来自全国各地的流动人口。鉴于人数众多,在这些异质的新环境中,与雇主来自一个原籍地可能更有意义。但这种网络效应在吸纳省内农乡劳动力比例较大的省份是否仍然有效,也值得在今后的工作中加以关注。从更广泛的意义上讲,一个考虑了主观解释、申诉行动,以及非工作社会关系的更丰富的申诉模型也需要应用于中国以外的环境,包括未来对不同经济体中移民和移民劳工的研究。

本文数据

为验证假说,我们采用一项覆盖了珠三角9座城市和长三角10座城市约四千名农民工的调查的原始数据。珠三角和长三角是中国排名前二的大都市圈,聚集了全国43%(1.09 亿)的农民工。调查由中山大学社会调查中心于2010年7月和8月进行。由于这一人群流动程度高,不存在抽样框(即总体中所有成员的名单),因此调查采用了非概率抽样。非概率调查有目的性地选择受访者,以便在数据收集过程中获得所需的样本组成。这一过程是靠配额来实现的,研究人员根据人口普查数据预先设定了不同地点、性别和行业的分布情况。其次,在每个城市内部,同样根据人口普查数据,按性别和行业确定配额。第三,调查规定员工人数少于30人的企业最多只能调查1名工人,员工人数在30至299人之间的企业最多只能调查3名工人,员工人数在300人以上的企业最多只能调查5名工人。一家企业中多名工人被调查,以捕捉性别、职业、年龄或籍贯方面的差异。

受访者是在工厂附近的街道上找到的,经过筛选,只调查了那些没有城市户口或四年制大专院校学历的全职工人。虽然调查没有采用纯粹的随机抽样,但对于我们关于农民工对违反劳动法行为的遭遇和反应的研究问题,它已经是目前最全面、最具代表性的调查。

变量

因变量(dependent variables)

- 遭遇侵权:调查在询问受访者对工作遭遇的主观评价之前,先询问了他们在当前公司的客观就业条件。研究将违反劳动法的遭遇分为六类:无合同、无社会保险、违反加班规定、违反工资规定、违反职业安全与健康规定以及强迫劳动。这些变量的定义和编码策略见原文附录表A.1。这些变量衡量的是明显违反劳动法的情况,而未评估工人本人是否认为这些情况恶劣、存在问题。

- 指认和责怪:在受访者报告了他们的侵权遭遇后,他们被问及对这些遭遇的评价和归因。“指认和责怪”变量来自于以下调查问题:“自2009年8月以来,您是否曾对当前所在企业的劳动权益有负面意见?”如果工人的回答是“是”,则“指认与责怪”的编码为1,否则为0。

- 申诉(投诉):对于认识到存在非法侵权为的受访者(即“指出和问责”=1),我们会询问他们在过去一年中是否向管理层表达过不满。组织内部申诉渠道包括:1)意见箱;2)热线电话;3)内部申诉办公室;4)公司内部焦点小组;5)与管理层和/或监工谈话;6)尝试与雇主达成解决方案;7)企业工会;8)员工劳动委员会。“申诉”是一个虚拟变量,如果员工通过上述任何一种申诉渠道向管理层表达了全部或部分不满,则编码为1,否则为 0。

焦点自变量(focal independent variables)

我用以下调查问题来衡量雇主与工人是否共享本地网络:“您目前的雇主是否与您来自同一省份?”如果受访者回答“是”,则“雇主-工人省份网络”等于1,否则等于0。通过关于城市和乡镇的类似问题,构建了“雇主-工人城市网络”和“雇主-工人乡镇网络”变量。研究结果已在原始研究中进行了描述,可向我们索取。“监工-工人网络”是一个虚拟变量,如果工人与其监工来自同一省份,该变量等于1,否则等于0。如有需要,可提供“监工-工人城市网络”和“监工-工人乡镇网络”的分析结果。如果(受访者)没有报告有任何同事与受访者来自同一省份,则“同伴网络密度”等于0;如果少于10%,则等于1;如果大于10%,小于19%,则等于2;如果大于20%,小于29%,则等于3;如果大于30%,小于49%,则等于4;如果 50%或以上的同事来自受访者所在省份,则等于 5。

控制变量(control variables)

在分析中,我控制了可能与工人的个人特征及其公司的特征,这些特征可能与“遭遇侵权”、“指认与责怪”和“申诉”变量相关。主要控制变量的定义和编码策略见原文附录表A.2。

中国劳动趋势发布文章均欢迎转载!请记得说明来源,感谢!

如果你也对于数据新闻、实证资料或文献翻译有兴趣,欢迎你加入我们一起为理解当代中国劳动议题、工人处境贡献一份力!欢迎直接寄信到我们的邮箱: [email protected] 你可以在信件中做个简单的自我介绍,谈谈你熟悉的劳动议题或相关的实务经验。