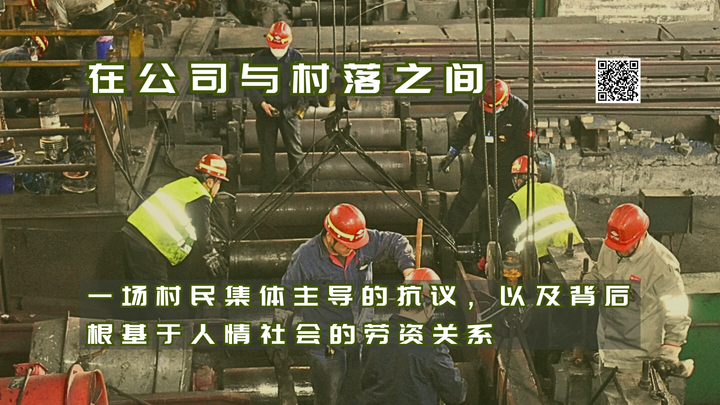

【实证翻译】在公司与村落之间:一场村民集体主导的抗议,以及背后根基于人情社会的劳资关系

导读

本研究聚焦于发生在河北省衡水市一家小型乡村企业的劳资冲突。一名女工在工作期间不幸在工厂门口发生车祸去世,而正是工厂为方便大车出入对路面进行的改造造成了这起事故。事故发生后,村民集体立即向企业提出抗议,要求对罹难女工的家人支付赔偿。部分工人选择罢工参加抗议,有些工人支持村民却不参与罢工,而另一些工人则选择不参加抗议行动。

作者认为,工人是否参加罢工和抗议,往往取决于他们是否需要依靠与其他村民的关系。持续参加罢工的工人,是因为他们希望不要损害与其他村民的“人情”,但他们最终也受到了企业最严厉的报复。于此相反,为了个人或集体经济利益参与罢工的工人,在意识到公司强硬态度可能造成的后果后,往往选择停止抗议行为。由于缺乏正规调解程序,村集体和企业都开始利用体制内的人脉关系试图解决纠纷,而最终由于企业的人脉关系更强,导致事件以对企业更有利的方式收场。

现有罢工研究主要关注沿海地区和一、二线城市。然而,内地三、四线城市和城乡结合地区也频繁发生罢工事件,同样值得我们关注。这些地区主要产业为中小型民营企业,劳动者人数比大型国企和外资企业更多,劳动条件和薪资水平却远低于外企和国企。另外,与沿海地