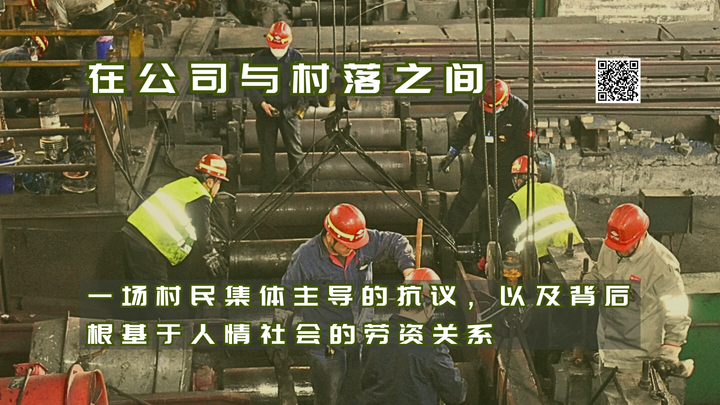

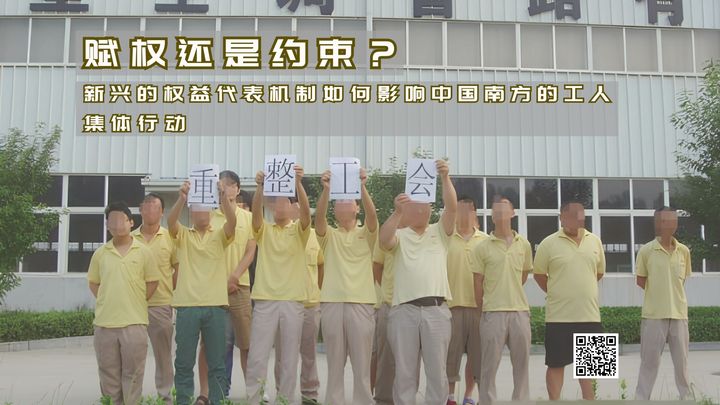

【实证翻译】拥护工人的集体权利:2011—2015年珠江三角洲“集体谈判”型劳工NGO的可能性与局限性

导读

在罢工系列前面的几篇文章中,作者都提到了劳工 NGO 在推动工人行动方面起到的作用。本文作者通过多年的观察与访谈,讨论了珠三角地区劳工 NGO 在推动集体谈判过程中的贡献,以及其作为公民社会组织的局限性。

随着资本与政治形势的改变,独立的劳工 NGO 已成为过去。今天仍旧讨论这段历史意义何在?我们希望通过翻译这篇文章,为读者理解 2010 年代珠三角地区的工人运动潮提供更多视角,也希望未来的行动者可以了解劳工 NGO 的“能”与“不能”,给未来的实践带来启发。

更多关于当年劳工 NGO 的讨论,请参见劳动趋势之前发布的翻译(链接1,链接2,链接3),以及低音近期推出的系列访谈。

关键词:珠三角,劳工 NGO,罢工,集体谈判,工会

译者:凉皮

校对:泡菜

专题导言

在中国,罢工从来没有被政府允许过。但这并不意味着工人没有行动的可能。从2010年南海本田罢工,